はじめに

従業員が労災で治療中に、「専門的な治療を受けたい」「自宅に近い病院に移りたい」といった理由で転院を希望することがあります。

このような場合、企業としてどのような手続きに対応すべきか、ご存じでしょうか。

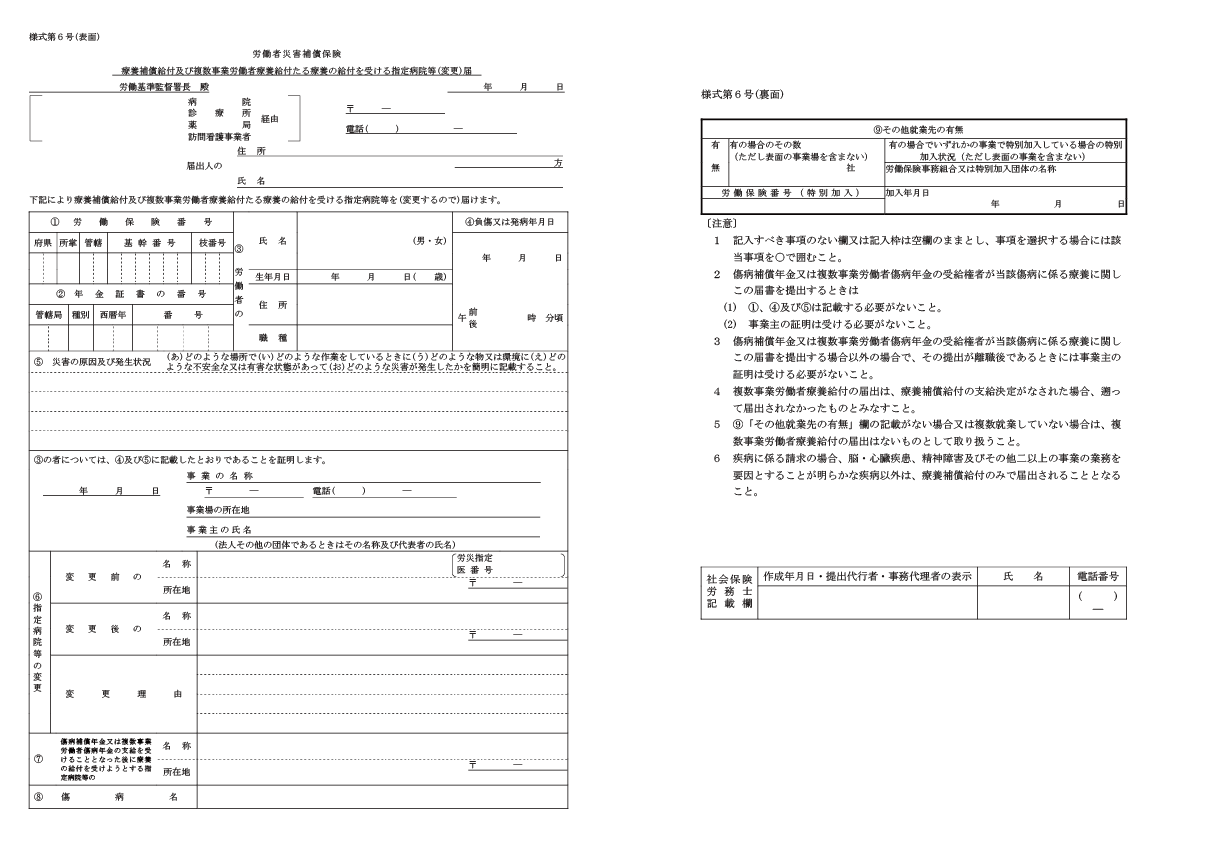

この時に必要となるのが、労災保険の「様式第6号」です。

手続きを円滑に進めることは、従業員との信頼関係を維持する上で非常に重要です。

しかし、事業主として証明すべき内容には注意すべき点もあり、対応を誤ると後のトラブルに発展しかねません。

今回は、日々多くの企業の労務問題に対応している弁護士が、労災の転院手続きで用いる「様式6号」のひな形に沿って、企業が押さえるべきポイントを具体的に解説します。

労災保険・様式第6号とは?

様式6号の正式名称は「療養補償給付たる療養の給付請求書」です。

これは、業務災害により負傷または疾病にかかった労働者が、治療を受けている労災指定医療機関から、別の労災指定医療機関へ転院する際に提出する書類です。

この書類を提出することで、従業員は転院先の病院でも、治療費の自己負担なく、引き続き労災保険による治療(現物給付)を受けることができます。

請求手続きを行うのは従業員本人ですが、書類には「事業主証明欄」があり、企業の協力が不可欠です。

ひな形解説

提出先と企業が記入・証明すべき内容

実際に様式6号のひな形を見ながら、企業が対応すべき点を具体的に確認していきましょう。

提出先

様式6号は、原則として転院先の医療機関を経由して、所轄の労働基準監督署長へ提出されます。企業は、従業員から事業主証明の依頼を受けたら、速やかに内容を確認し、記名・押印して従業員に返却する必要があります。

企業が記入・証明する内容

従業員が記載した内容に間違いがないかを確認した上で、以下の「事業主証明欄」に記入・押印します。

(事業主証明欄の記載)

上記の記載内容(労働保険番号、災害発生状況など)は事実に相違ないことを証明します。

事業の名称、事業場の名称、事業主の住所・氏名、電話番号

要注意!

ここで最も注意すべき点は、「上記の記載内容は事実に相違ない」と証明することの重みです。特に、従業員が記載する以下の項目については、必ず客観的な事実と照らし合わせてください。

労働者の情報(職種など):実際の職務内容と相違ないか。

災害発生の日時:タイムカードなどの記録と一致しているか。

災害の原因及び発生状況:ここが最も重要です。

従業員の申告を鵜呑みにせず、目撃者の証言や現場の状況などから、客観的な事実を把握した上で、その内容が正確に記載されているかを確認してください。

安易に証明してしまうと、その災害が業務に起因するものであると会社として公式に認めたことになり、後に会社の安全配慮義務違反が問われるような事案で、企業にとって著しく不利な証拠となり得ます。

事実関係に疑義がある場合は、証明を保留し、速やかに弁護士などの専門家にご相談ください。

【担当者必見】間違いやすい他の様式との違い

労災の様式は番号で管理されており、非常に複雑です。担当者の方が特に混同しやすい様式との違いを整理しました。

「様式5号」との違い

様式5号は、労災事故発生後、初めて労災指定医療機関で治療を受ける際に提出する書類です。

様式5号: 最初の受診

様式6号: 2番目以降の病院への転院

つまり、病院にかかるタイミングが異なります。

要注意!

例外として、最初に労災指定外の医療機関で治療を受け、その後、労災指定医療機関へ移る場合は、提出する書類は様式6号ではなく「様式5号」となります。

「様式7号(1)」との違い

様式7号(1)は、労災指定外の医療機関で治療費を立替払いした場合に、その費用を労災保険に請求するための書類です。

様式6号が「治療そのもの(現物)」を給付してもらうための書類であるのに対し、様式7号は「費用」を請求するための書類という違いがあります。

通勤災害用の様式との違い

これまで説明した様式はすべて「業務災害」用です。

災害が「通勤災害」による場合は、それぞれ対応する別の様式を使用する必要があります。

| 目的 | 業務災害 | 通勤災害 |

| 最初の受診 | 様式5号 | 様式16号の3 |

| 転院 | 様式6号 | 様式16号の4 |

| 費用請求 | 様式7号(1) | 様式16号の5(1) |

災害の原因が業務によるものか、通勤によるものかで提出すべき書類が全く異なるため、最初の段階で正確に把握することが極めて重要です。

まとめ

労災手続きの不安は、企業の法的リスク管理の専門家へ。

労災保険の各種様式の手続きは非常に複雑で、企業の労務担当者様にとっては大きな負担となり得ます。特に事業主証明は、会社の法的責任にも直結する、極めて重要な行為です。

「この災害状況で、事業主証明をしても問題ないだろうか?」

「従業員の申告と会社の認識が異なり、証明欄の記載に困っている」

「複雑な労災手続きをアウトソーシングし、担当者の負担を減らしたい」

このようなお悩みやご不安は、問題が大きくなる前に、企業側の労務問題に精通した弁護士にご相談ください。

当法律事務所は、企業の労災対応をはじめとする労務管理全般について、豊富な実績と専門知識を有しております。 経営者様、労務担当者様の頼れるパートナーとして、貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。

・労災手続(様式6号の作成等)に関する法的なアドバイス

・事業主証明におけるリスク判断のサポート

・従業員との交渉や労働基準監督署への対応支援

・将来の労務トラブルを予防するための顧問契約

労災手続きの一つひとつが、企業の未来を守るための重要なリスク管理です。少しでもご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当法律事務所までお問い合わせください。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、労務手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、全弁護士の専門分野による顧問弁護士体制、使用者側の労働問題専門チームも設置しています。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、顧問先のお悩みや使用者の労務に関する法律相談を日々研究しておりますので、自信を持って対応できます。

お悩みの経営者・代表者の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。

また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。

※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。