労災による重い障害が残り、ご家族のサポートや専門の介護サービスが欠かせなくなった…そのような方の経済的・精神的負担を支えるのが、労災保険の「介護(補償)等給付」です。

この重要な給付を請求するために使うのが、様式第16号の2の2「介護補償給付・介護給付支給請求書」です。

この記事は、介護(補償)等給付に特化した専門解説です。他の様式との違いや、この様式ならではのポイント、そして多くの方が疑問に思う点を、弁護士が解説します。

まずは制度を理解する —「介護(補償)等給付」とは?

この給付は、単に「介護が必要」というだけでは対象になりません。労災保険制度の中でも、特に重い障害を負った方を支えるための、非常に専門的な給付です。

給付を受けられるのは、どんな人?

まず大前提として、「障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」の受給者であることが必要です。その上で、障害の等級が以下のいずれかに該当しなければなりません。

- 障害等級・傷病等級が【第1級】の方(全ての障害が対象です)

- 障害等級・傷病等級が【第2級】の方で、その障害が「精神神経の障害」または「胸腹部臓器の障害」である方

つまり、年金を受け取るレベルの障害の中でも、特に介護を必要とする状態にある方が対象となります。

| ■まとめ 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者介護給付(複数業務要因災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。 |

どんな介護が対象になる? 上限額は?

1 一定の障害の状態に該当すること。介護(補償)等給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。

常時介護、随時介護を要する障害の状態は、次のとおりです。

該当する方の具体的な障害の状態

■常時介護

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)

②両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する

両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にある など①と同等度の介護を要する状態である

■随時介護

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない

2 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスなどや親族または友人・知人により、現に介護を受けていることが必要です

3 病院または診療所に入院していないこと

4 介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

※これらの施設に入所している間は、施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから、支給対象とはなりません。

介護(補償)等給付の支給額

(1) 常時介護の場合

① 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、 介護の費用として支出した額(ただし、186,050円を上限とします)が支給されます。

② 親族または友人・知人の介護を受けているとともに、

ア 介護の費用を支出していない場合には、一律定額として85,490円が支給されます。

イ 介護の費用を支出しており、その額が85,490円を下回る場合には、一律定額として、 85,490円が支給されます。

ウ 介護の費用を支出しており、その額が85,490円を上回る場合には、その額が支給されます。 (ただし、186,050円を上限とします)

(2) 随時介護の場合

① 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、 介護の費用として支出した額 (ただし、92,980円を上限とします)が支給されます。

② 親族または友人・知人の介護を受けているとともに、

ア 介護の費用を支出していない場合には、一律定額として42,700円が支給されます。

イ 介護の費用を支出しており、その額が42,700円を下回る場合には、一律定額として、 42,700円が支給されます。

ウ 介護の費用を支出しており、その額が42,700円を上回る場合には、その額が支給されます。 (ただし、 92,980円を上限とします)

様式第16号の2の2 — 請求書のポイント

- 提出先:会社の所在地ではなく、請求者(被災労働者)ご本人の住所地を管轄する労働基準監督署長です。

- タイミング:介護を受けた月の翌月1日以降に提出します。複数月分をまとめて請求することも可能ですが、家計の負担を考えると毎月請求するのが基本です。

- 時効:介護を受けた月の翌月1日から2年です。これを過ぎると請求できなくなるので注意してください。

●提出に当たって必要な添付書類

1.必ず添付するもの

医師または歯科医師の診断書

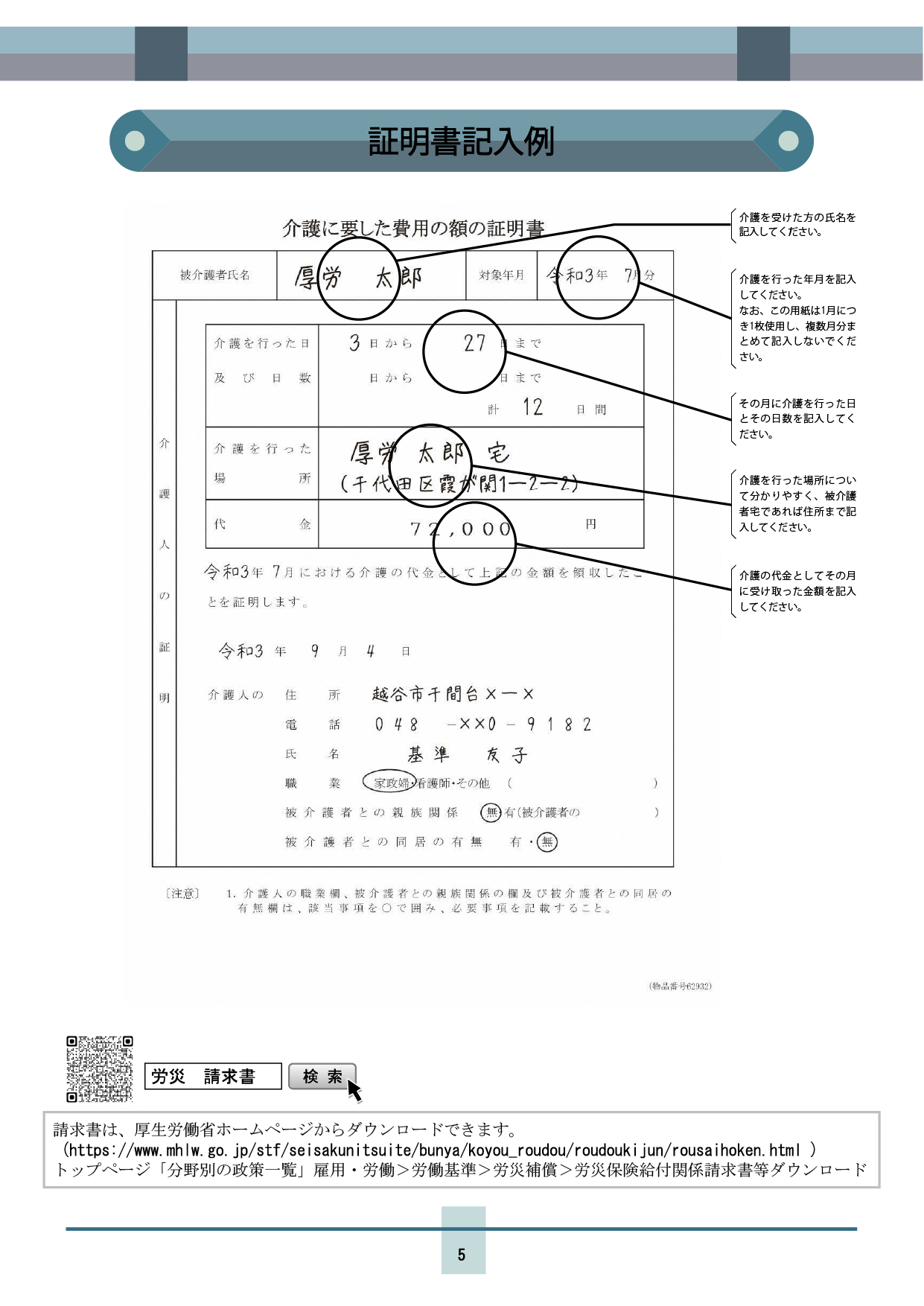

2.介護の費用を支出している場合

費用を支出して介護を受けた日数と費用の額を証明する書類

なお、傷病(補償)等年金の受給者および障害等級第1級3号・4号または第2級2号の2・2号の3に該当する方については、診断書を添付する必要はありません。

また、継続して2回目以降の介護(補償)等給付を請求するときにも、診断書は必要ありません。介護(補償)等給付の請求は、1か月ごとが一般的ですが、3か月分をまとめて請求しても差し支えありません。

労災の様式12号の記入方法について

記入方法が分からない場合、どうするのでしょうか?

正直、管轄の労働基準監督署に聞くのが一番正確で早いです。

最寄りの労働基準監督署はこちらで検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

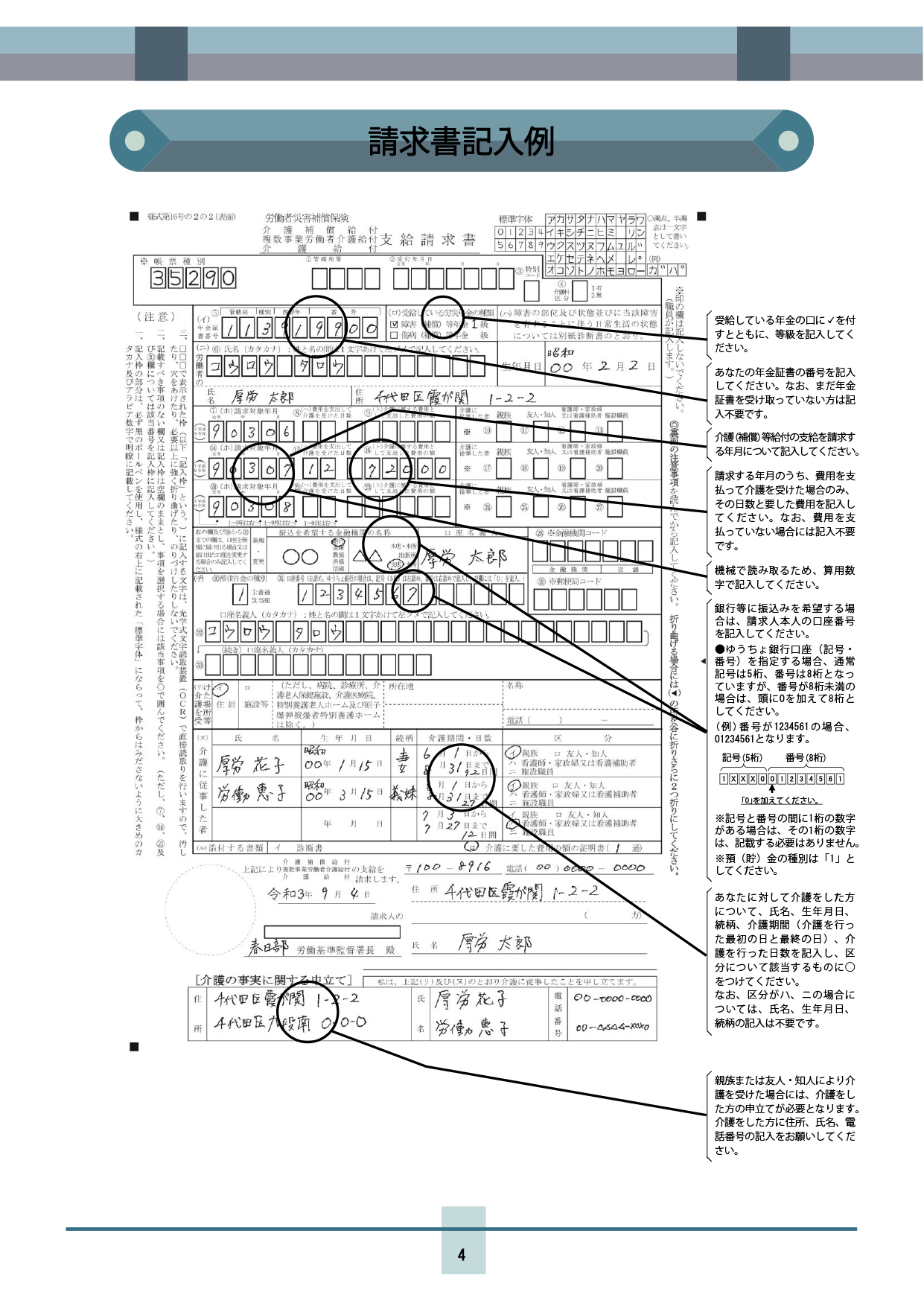

一応、記入例をあげます。

重要項目!ここを間違えると支給が遅れる

この請求書は事業主の証明が不要なため、全ての記載内容の責任は請求者本人にあります。特に以下の項目は正確に記入してください。

- ① 年金証書番号 現在受給している障害(補償)年金または傷病(補償)年金の証書番号を、年金証書を見ながら正確に転記します。これが本人確認と受給資格の確認の基本となります。

- ② 介護を受けた者の状態 「食事」「排せつ」「入浴」などの項目について、具体的にどのような介護を受けたかを簡潔に記載します。ここは、後述する医師の診断書の内容と一致している必要があります。 (例:「食事は全介助」「一人での入浴は不可能」など)

- ③ 介護の内訳(費用請求の核心部分) ここが最も重要なパートです。介護の形態に応じて、正しく記載し、証拠書類を添付します。

- 親族・知人による介護の場合 介護者の氏名、続柄、介護を受けた日数を記載します。実際に金銭の支払いがない場合は「費用額」は0円で構いません。この場合、介護の事実を証明するための申立書を添付することがあります。

- 事業者による介護の場合 利用した介護事業者の名称、所在地、介護を受けた期間、そして実際に支払った金額を記載します。そして、その証拠として必ず領収書を添付します。

Q&A

Q1. 会社の証明(事業主証明)は、本当にいらないの?

A. はい、不要です。 この給付は、すでに労災年金を受給している方が対象であり、災害と障害の因果関係は確定しています。そのため、休業補償などで必要な事業主の証明は必要なく、被災者ご本人が直接、労働基準監督署とやり取りをします。

Q2. 健康保険の「介護保険」と両方使ってしまったら?

A. 労災保険が優先されます。調整して請求可能です。 これは非常に重要なポイントです。同一の介護サービス(例:訪問介護)について、健康保険の介護保険と労災保険の両方から二重に給付を受けることはできません。法律上、労災保険が優先されます。

もし、介護保険サービスを利用して自己負担分(1割~3割)を支払った場合、その支払った自己負担分を、この様式第16号の2の2を使って労災保険に請求することができます。 領収書を必ず保管しておきましょう。

Q3. 請求書を出し忘れていました。さかのぼって請求できますか?

A. 2年以内であれば可能です。 時効は介護を受けた月の翌月1日から2年です。例えば、2025年10月分の介護費用は、2027年10月31日まで請求可能です。気づいた時点で、あきらめずに労働基準監督署に相談しましょう。

労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険には、被災状況に応じて様々な給付があります。

- ① 療養(補償)給付 労災によるケガや病気の治療を、原則無料で受けられる給付です 。

- ② 休業(補償)給付 療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合に、休業4日目から支給されます 。

- ③ 障害(補償)給付 ケガや病気が治癒(症状固定)した後に障害が残った場合に、その等級に応じて年金または一時金が支給されます 。

- ④ 傷病(補償)年金 療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給されます 。

- ⑤ 介護(補償)給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の障害の状態で介護を受けている場合に支給されます。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

なお、場合によっては、会社に安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求をすることもできます。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症(後遺障害)簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずは、埼玉で地域ナンバーワンのグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。