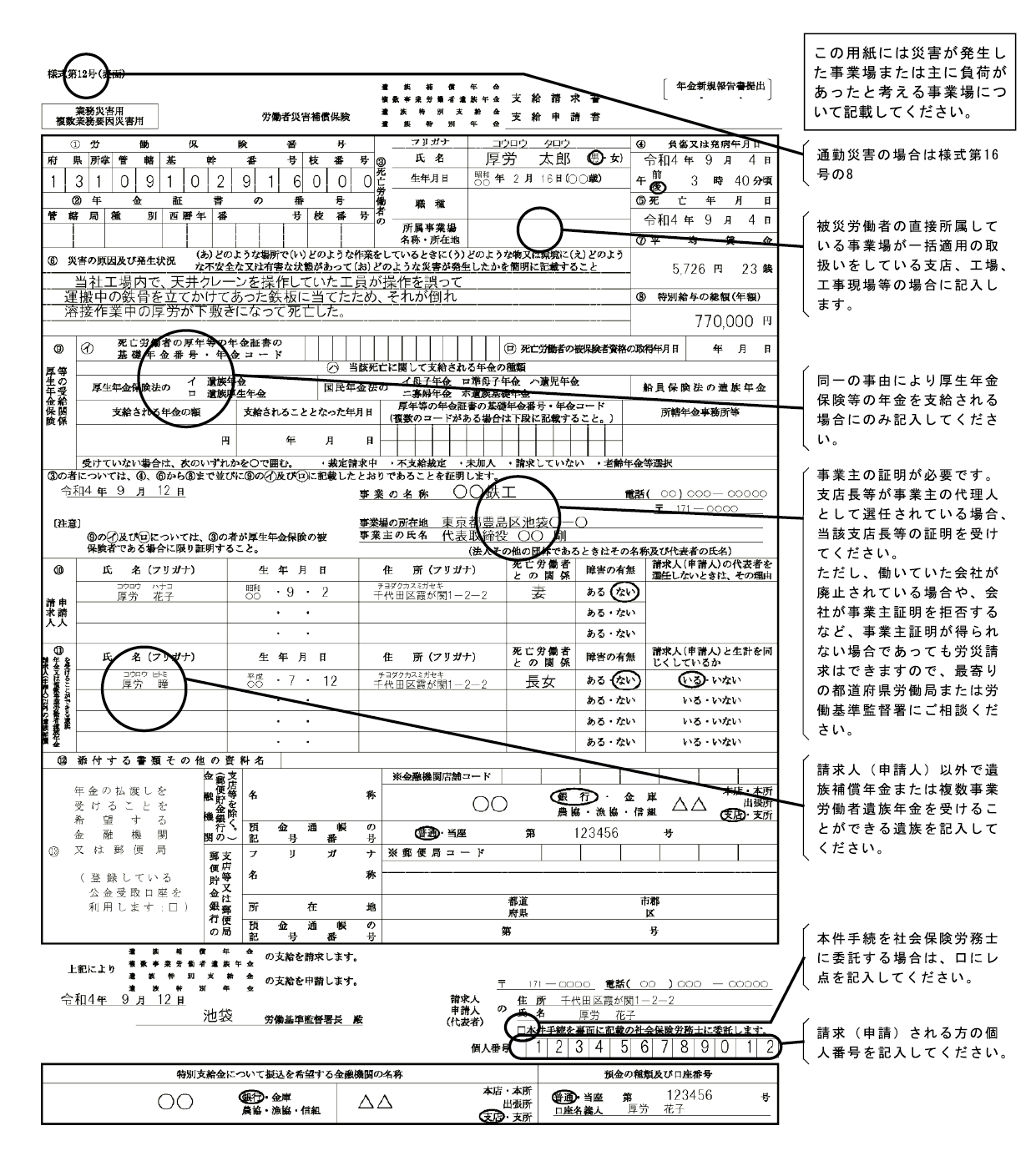

業務中や通勤中の事故が原因で、ご家族を亡くされた場合、残されたご遺族の生活は一変してしまいます。労働者災害補償保険(労災保険)は、そのような場合に「遺族(補償)給付」を支給し、ご遺族の生活を支える制度です。その申請に必要となるのが「様式第12号」の書類です。

この記事では、様式12号がどのような書類で、いつ、どのように記入し提出するのかを、具体的な項目に触れながら解説します。

労災の様式12号(遺族補償年金支給請求書)とは?

労災保険の様式12号は、正式には「遺族補償年金支給請求書兼遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書」といいます 。

これは、業務災害によって亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた遺族が、生活保障として年金等の給付を請求するための大切な書類です。

労災によって労働者が死亡した場合、死亡当時にその収入で生計を維持していた遺族は、労災保険から遺族補償年金を受け取ることができます。また、条件に当てはまらない場合には、遺族補償一時金としてまとまった給付を受けることもあります。

なお、通勤災害の場合には「様式第16号の8」を用います。

● 一時金の場合は様式15号

遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない場合には、「遺族(補償)一時金」が支給されます。その際に使用する様式は「様式第15号」(通勤災害の場合は「様式第16号の9」)となります 。

様式12号を提出するタイミングと提出先

様式12号は、労働者が亡くなった後、すみやかに提出します。

提出先は、亡くなった労働者が所属していた

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長です 。

提出にあたって必要な主な添付書類

申請にあたっては、様式12号の請求書に加えて、主に以下の書類を添付する必要があります。

- 死亡診断書、死体検案書、検視調書またはその記載事項証明書など、労働者の死亡の事実および死亡年月日を証明することができる書類

- 戸籍の謄本または抄本など、請求人と亡くなった労働者との身分関係を証明することができる書類

- 住民票の写しなど、請求人が亡くなった労働者の収入によって生計を維持していたことを証明できる書類

- (年金受給権者となる遺族に、他に生計を同じくする遺族がいる場合)その事実を証明できる書類

この他にも、状況に応じて労働基準監督署から追加の書類提出を求められる場合があります。

時効について

遺族(補償)給付の請求権は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。

労災の様式12号の記入方法について

記入方法が分からない場合、どうするのでしょうか?

正直、管轄の労働基準監督署に聞くのが一番正確で早いです。

最寄りの労働基準監督署はこちらで検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

一応、記入例をあげます。

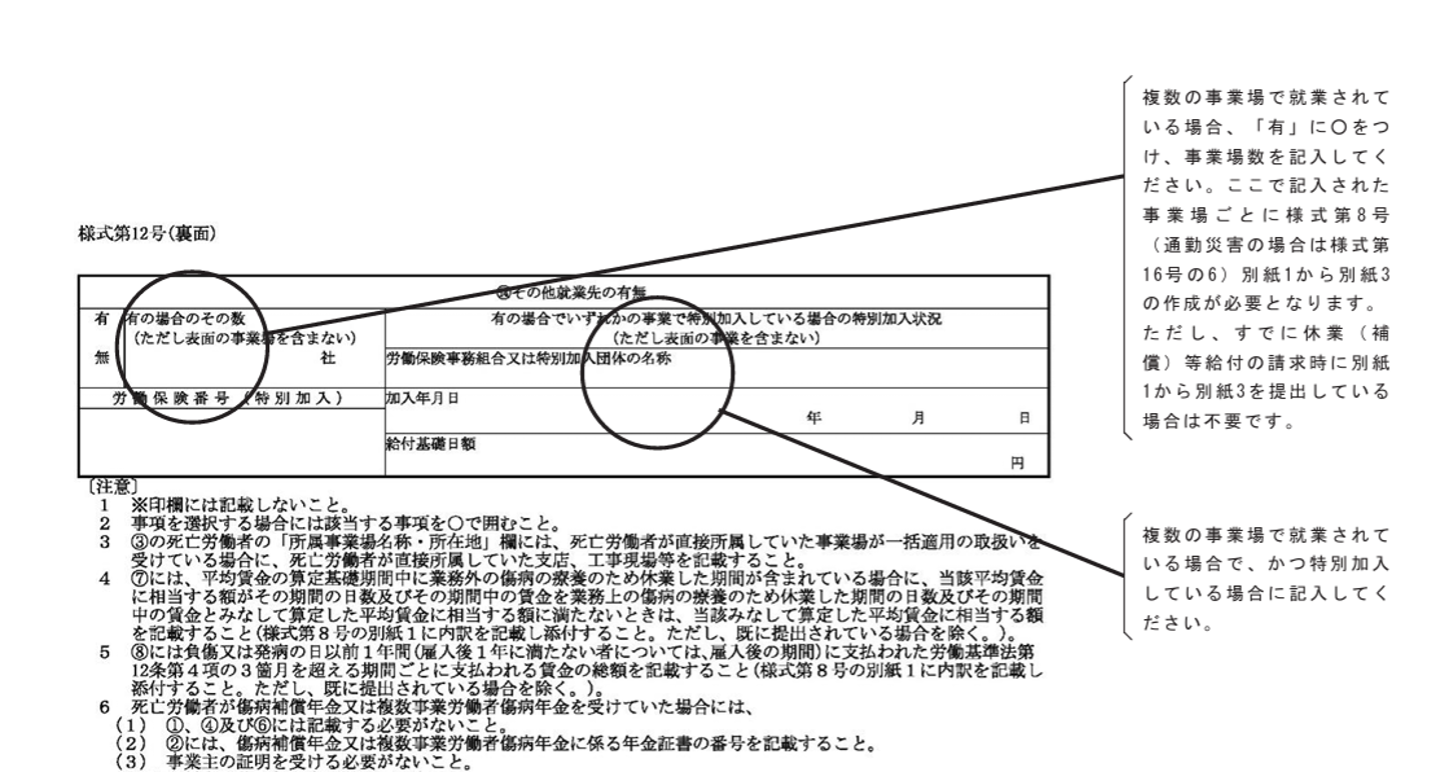

■裏面

- ※印欄には記載しないこと。

- 3の事項を選択する場合には該当する事項を○で囲むこと。

- 3の死亡労働者の「所属事業場名称・所在地」欄には、死亡労働者が直接所属していた事業場が一括適用の取扱いを受けている場合に、死亡労働者が直接所属していた支店、工事現場等を記載すること。

- 7には、平均賃金の算定基礎期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間が含まれている場合に、当該平均賃金に相当する額がその期間の日数及びその期間中の賃金を業務上の傷病の療養のため休業した期間の日数及びその期間中の賃金とみなして算定した平均賃金に相当する額に満たないときは、当該みなして算定した平均賃金に相当する額を記載すること(様式第8号の別紙1に内訳を記載し添付すること。ただし、既に提出されている場合を除く。)。

- 8には負傷又は発病の日以前1年間(雇入れ後1年に満たない者については、雇入れ後の期間)に支払われた労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を記載すること(様式第8号の別紙1に内訳を記載し添付すること。ただし、既に提出されている場合を除く。)。

- 死亡労働者が傷病補償年金又は複数事業労働者傷病年金を受けていた場合には、 (1) ①、④及び⑥には記載する必要がないこと。 (2) ②には、傷病補償年金又は複数事業労働者傷病年金に係る年金証書の番号を記載すること。 (3) 事業主の証明を受ける必要がないこと。

- 死亡労働者が特別加入者であった場合には、 (1) ⑦にはその者の給付基礎日額を記載すること。 (2) ⑧は記載する必要がないこと。 (3) ④及び⑥の事項を証明することができる書類その他の資料を添えること。 (4) 事業主の証明を受ける必要がないこと。

- 8から⑩までに記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項を記載すること。

- この請求書(申請書)には、次の書類その他の資料を添えること。ただし、個人番号が未提出の場合を除き、(2)、(3)及び(5)の書類として住民票の写しを添える必要はないこと。 (1) 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 (2) 請求人(申請人)及び請求人(申請人)以外の遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族と死亡労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(請求人(申請人)又は請求人(申請人)以外の遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族が死亡労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類) (3) 請求人(申請人)及び請求人(申請人)以外の遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(労働者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類 (4) 請求人(申請人)及び請求人(申請人)以外の遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族のうち労働者の死亡の当時から引き続き障害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 (5) 請求人(申請人)以外の遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族のうち、請求人(申請人)と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類 (6) 障害の状態にある妻については、労働者の死亡の時以後障害の状態にあったこと及びその障害の状態が生じ、又はその障害がなくなった時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

- ⑬については、次により記載すること。 (1) 遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金の支給を受けることとなる場合において、遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金の払渡しを金融機関(郵便貯金銀行の支店等を除く。)から受けることを希望する者にあっては「金融機関(郵便貯金銀行の支店等を除く。)」欄に、遺族補償年金又は複数事業労働者遺族年金の払渡しを郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局」欄に、それぞれ記載すること。 なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらないときは、「預金通帳の記号番号」の欄は記載する必要はないこと。

- (2) 請求人(申請人)が2人以上ある場合において代表者を選任しないときは、⑩の最初の請求人(申請人)について記載し、その他の請求人(申請人)については別紙を付して所要の事項を記載すること。

- 「個人番号」の欄については、請求人(申請人)の個人番号を記載すること。

- 本件手続きを社会保険労務士に委託する場合は、「請求人(申請人)の氏名」欄の下の□にレ点を記入すること。

様式12号の記載の注意点

基本的には、上の記入例に書かれてある通りですが、いくつか解説します。

・労働者について

ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。

職種は作業内容がわかるように、できるだけ詳細に具体的に記入します。

- 労働保険番号 亡くなった労働者が勤務していた事業所の労働保険番号(14桁)を記入します 。不明な場合は、会社に確認しましょう 。

- 死亡した労働者について 氏名、生年月日、死亡年月日、職種などを正確に記入します 。職種は「配管作業員」「事務職員」など、作業内容が具体的にわかるように記載します 。

- 請求人(遺族)について ご自身の氏名、住所、個人番号(マイナンバー)、亡くなった方との続柄などを記入します。給付金の振込先となる金融機関の口座情報も正確に記載してください 。

- 災害の原因及び発生状況 「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」災害に遭ったのか、状況が具体的にわかるように詳しく記入します 。

- 事業主証明欄 この書類に記載した内容が事実と相違ないことを事業主(会社)に証明してもらう必要があります 。派遣労働者の場合は、派遣元の事業主が証明します 。

・振込先

銀行等に振込みを希望する場合は、請求人本人の口座番号を記入してください。

●ゆうちょ銀行口座(記号・番号)を指定する場合、通常記号は5桁、番号は8桁となっていますが、番号が8桁未満の場合は、頭に0を加えて8桁としてください。

(例) 番号が1234561の場合、01234561となります。

様式12号の記入ミスが招く主なリスク

ご遺族にとって非常に重要な手続きですが、記載項目が多く、添付書類も複雑なため、些細なミスが原因でスムーズな給付を受けられなくなるケースが少なくありません。

- 支給の遅延・返戻(差し戻し) 最も多いリスクが、労働基準監督署からの書類の差し戻しです 。記載内容の不備、添付書類の不足などがあると審査が中断し、給付の開始が大幅に遅れてしまう可能性があります 。

- 受給資格の判断ミスによる不支給 遺族(補償)年金の受給資格は、「労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していたこと」が重要な要件となります 。この証明が不十分な場合、受給資格が認められず不支給と判断されるリスクがあります。

- 書式の取り違えで受理トラブル 業務災害と通勤災害で様式が異なるため(様式12号と様式16号の8)、これを間違えて提出すると申請が受理されず、正しい書式での再提出を求められます 。

- 他の年金受給に関する申告不備 亡くなった方が原因で遺族厚生年金など他の公的年金を受給する場合、給付額が調整されることがあります 。この申告に漏れがあると、後に過払い分の返還を求められるなどのトラブルに発展する可能性があります 。

- 災害状況の記載不備に伴う長期化 「災害の原因及び発生状況」の記載が不十分だと、労働基準監督署が死亡と業務との因果関係を判断できず、会社への調査などで手続き全体が長期化する恐れがあります 。

弁護士によるサポートでリスクを最小化しましょう

これらのリスクは、申請前に専門家である弁護士がチェックすることで、その多くを防ぐことが可能です 。私たち弁護士は、記載内容の正確性、適切な書式の選択、必要書類の確認、そして災害状況の法的に的確な説明まで、あらゆる角度からサポートします。これにより、返戻や再提出の可能性を最小限に抑え、ご遺族が一日でも早く適切な給付を受けられるようお手伝いします 。

労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険には、遺族(補償)給付以外にも、被災状況に応じて様々な給付があります 。

- ① 療養(補償)給付 労災によるケガや病気の治療を、原則無料で受けられる給付です 。

- ② 休業(補償)給付 療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合に、休業4日目から支給されます 。

- ③ 障害(補償)給付 ケガや病気が治癒(症状固定)した後に障害が残った場合に、その等級に応じて年金または一時金が支給されます 。

- ④ 傷病(補償)年金 療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給されます 。

- ⑤ 介護(補償)給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の障害の状態で介護を受けている場合に支給されます。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

なお、場合によっては、会社に安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求をすることもできます。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症(後遺障害)簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずは、埼玉で地域ナンバーワンのグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。