仕事中や通勤中にケガをした際、労災指定病院で治療費の自己負担なく治療を受けるために必要な「労災保険様式5号」。

このコラムでは、様式5号の正しい書き方を記入例と共に詳しく解説します。書類の入手方法から提出までの流れ、さらには労働保険番号の誤記や災害状況の記載不備といった、些細なミスが招く「審査の遅れ」や「書類の差し戻し」などの重大なリスクと、その具体的な対策を明らかにします。

もしもの時に適切な補償を迅速に受けるため、そして手続きの不備で悩まないために、ぜひご一読ください。

労災の様式5号とは

仕事中や通勤中に怪我や病気になった場合、労災保険を使って治療を受けることができます。その際に医療機関へ提出する重要な書類が、様式第5号「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」です。

この書類は、労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受ける際に使います。窓口に提出することで、被災した労働者は治療費を自己負担することなく、無料で治療を受けることができます。これを「療養の給付(現物給付)」と呼びます。

ポイント

- 対象者: 業務災害(仕事が原因の傷病)に遭われた方

- 通勤災害の場合: 様式第16号の3を使用します。

- 使用する医療機関: 労災病院または労災保険指定医療機関

- 効果: 窓口での治療費の支払いが不要になる

- 提出先: 治療を受ける労災指定医療機関の窓口

労災の様式5号の入手方法

様式5号の用紙は、以下の方法で入手できます。

- 勤務先の会社に依頼する

最も一般的な方法です。労災が発生したことを会社に報告し、様式5号の用紙をもらってください。会社の「事業主証明」の欄を記入してもらう必要もあるため、まずは会社に相談するのがスムーズです。

- 厚生労働省のホームページからダウンロードする

会社の協力が得られない場合や、急いでいる場合は、厚生労働省のウェブサイトから直接ダウンロードして印刷することも可能です。

「療養補償給付」には治療費、入院の費用など通常療養のために必要なものが含まれており、この請求書を提出することにより、いわゆる治療費が労災から支給されます。

労災給付には様々な給付があり、それぞれの給付に応じた申請様式が多数存在します。

「労災様式5号」は、労災指定病院等を受診する場合の書式です。

労災指定病院等以外を受診する場合は、「労災様式7号」を使用します。

※労災指定病院かどうかは、こちらから検索できます。

https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

労災様式5号は、通院先の病院だけでなく薬の処方を受ける薬局分も必要です。

労災指定薬局であれば労災様式第5号、労災指定薬局でない場合は労災様式第7号です。

労災の様式5号の入手方法

厚労省のこちらのサイトから無料でダウンロードできます。

58550eacd440e843d1ad13a1109d61aaダウンロード

ダウンロードして印刷してください。

また、労働基準監督署で受取ることもできます。

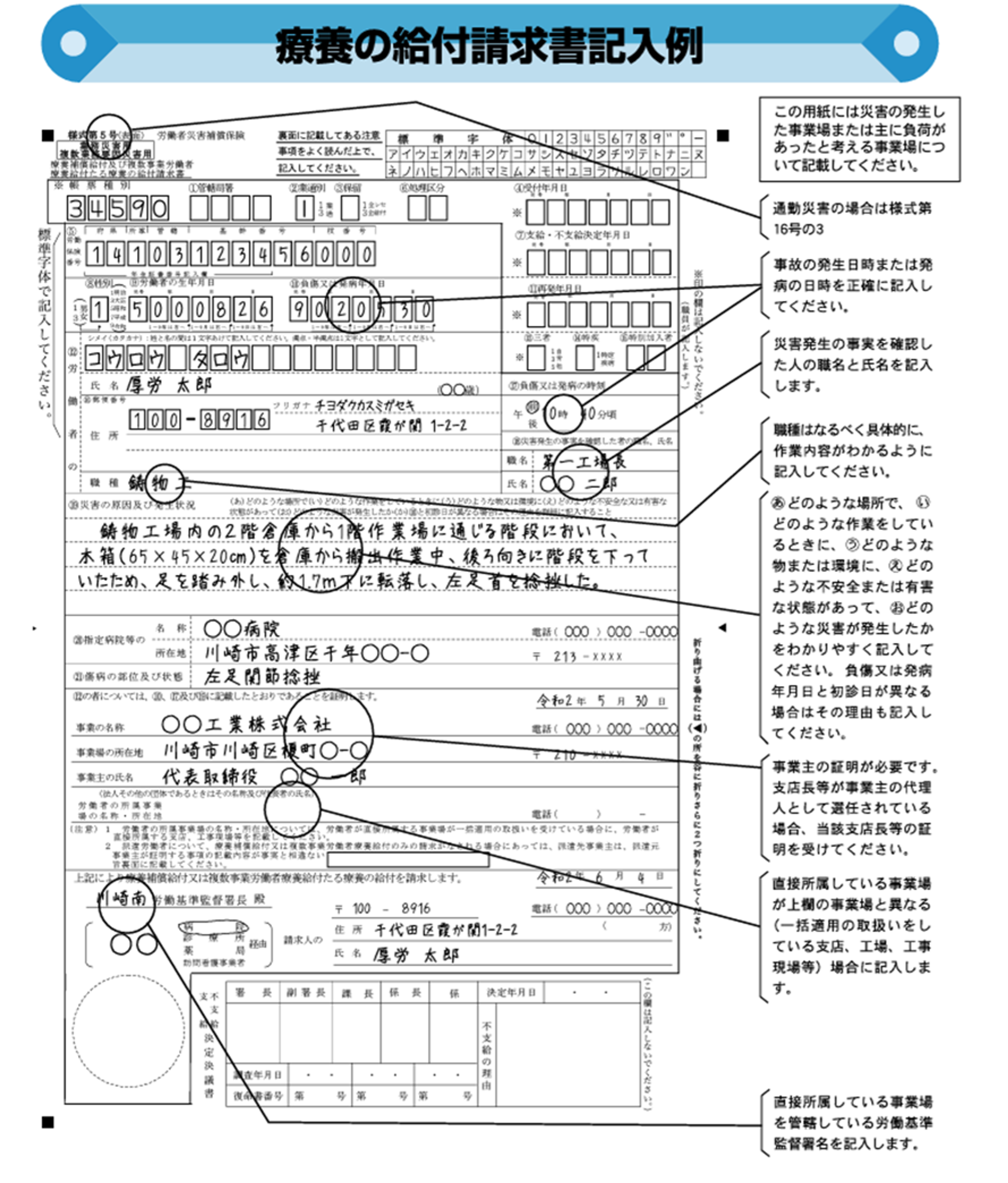

労災の様式5号の記入例について

以下の画像どおりになります。

<よく読まれています!>

労災の様式5号の記入例について

様式5号は、被災した労働者本人が記入する部分と、会社(事業主)が記入・証明する部分に分かれています。以下に記入例と各項目のポイントを示します。

▼記入が必要な項目はこちら▼

- ① 労働保険番号: 勤務先の会社に与えられている14桁の番号です。会社に確認して記入します。

- ② 年金証書番号: 障害(補償)年金や遺族(補償)年金などを受給している場合に記入します。該当しない場合は空欄で構いません。

- ③ 労働者の情報: 氏名、住所、生年月日、職種などを正確に記入します。

- ④ 負傷又は発病年月日: 労災事故が発生した日、または病気の症状が出た日を記入します。

- ⑤ 災害の原因及び発生状況: いつ、どこで、どのような作業中に、どのようにして被災したかを、誰が読んでも具体的にわかるように詳しく記入します。この内容が労災認定の重要な判断材料となります。

- ⑥ 事業主の証明: 会社の名称、所在地、代表者氏名を記入し、会社の証明印(代表者印)をもらいます。この証明は、⑤で記載した災害の発生状況などが事実であることを会社が認めた、という証になります。

- ⑦ 医療機関の情報: 実際に治療を受ける労災指定医療機関の名称と所在地を記入します。

様式5号の記入ミスが招く主なリスク

「たかが書類一枚」と侮ってはいけません。様式5号の記入ミスや不備は、治療や給付金の受け取りに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

医療機関での取扱い遅延・一時立替の可能性

様式5号は、医療機関が治療費を労働者本人ではなく労災保険に請求するための根拠となる書類です。もし書類に不備(労働保険番号の間違い、事業主の証明漏れなど)があれば、医療機関は正規の手続きを進めることができません。

その結果、書類が受理されず治療の開始が遅れたり、一旦「自費診療」として治療費全額の一時的な支払いを求められたりする可能性があります。本来であれば無料で受けられるはずの治療で、予期せぬ出費が発生してしまうリスクです。

労基署での返戻・審査遅延(差し戻し→再提出の手間)

医療機関に提出された様式5号は、最終的に管轄の労働基準監督署で審査されます。その審査の過程で内容の不備や矛盾が見つかると、書類は「返戻(へんれい)」、つまり差し戻しとなります。

差し戻された場合は、不備の箇所を修正し、再度医療機関を通じて提出し直さなければなりません。このやり取りには時間がかかり、その間は審査が完全にストップしてしまいます。結果として、関連する他の給付(休業補償など)の支払いも遅れる原因となります。

整合性チェックの盲点(事故日/発病日、労働保険番号、管轄労基署、業務・通勤区分 など)

申請全体で一貫性が取れているかは厳しくチェックされます。見落としがちなのが以下の点です。

- 事故日と初診日: 事故発生日と初めて病院にかかった日が大きく離れている場合、その理由を明確に説明する必要があります。

- 労働保険番号: 番号が1桁違うだけで、全く別の会社として扱われ、即座に返戻対象となります。

- 管轄労基署: 会社の所在地を管轄する労基署と、実際に申請を審査する労基署が一致しているか確認されます。

- 業務・通勤区分: 業務中の怪我なのに通勤災害用の様式(様式16号の3)を誤って使ってしまうと、根本から申請のやり直しになります。

訂正の基本(修正の可否・再作成の判断、まずは医療機関/所轄労基署へ連絡)

もし記入ミスに気づいた場合、自己判断で修正液や二重線で訂正するのは避けるべきです。特に重要な項目(氏名、災害発生状況、事業主証明など)の訂正は、書類の信憑性を損なう可能性があります。

まずは書類を提出した医療機関の担当者、または会社の所在地を管轄する労働基準監督署に電話で連絡し、どのように訂正すればよいか指示を仰ぎましょう。場合によっては、新しい用紙で一から書き直すのが最も確実です。

※虚偽・過大申告は給付返還や処分の対象になり得るため厳禁。

事実と異なる内容を記載して申請することは、不正受給にあたります。後に発覚した場合は、支給された給付金の全額返還はもちろん、悪質なケースでは詐欺罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。必ず事実に即した正確な内容で申請してください。

弁護士による未然防止を徹底し、返戻・再提出の可能性を最小化

ここまで見てきたように、様式5号の記入ミスは、被災労働者にとって百害あって一利なしです。特に「災害の原因及び発生状況」の欄は、その後の後遺障害等級認定などにも影響しうる非常に重要な項目であり、どのように記載すべきか悩まれる方も少なくありません。

これらのリスクは、申請前に労災実務に精通した弁護士がチェックすることで、その多くを防ぐことが可能です。

私たち弁護士は、記載内容の法的な正確性、整合性の確認、適切な書式の選択、そして災害状況の的確な説明まで、あらゆる角度から申請書をレビューします。これにより、返戻や再提出の可能性を最小限に抑え、被災された方が一日でも早く、安心して治療に専念できる環境を整えるお手伝いをします。

様式5号の記載の注意点

特に間違いやすく、重要となる項目の注意点を解説します。

労働保険番号

被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。14桁の番号があり、わからない場合は、必ず会社に確認してください。この番号が違うと、手続きが進みません。

労働者について

ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。職種は「作業員」「事務員」といった大まかなものではなく、「配管工」「経理事務」のように、作業内容が具体的にイメージできる職種を記入することが望ましいです。

災害の原因及び発生状況

労災と認定されるために最も重要な項目です。

「(あ)どのような場所で、(い)どのような作業をしているときに、(う)どのような物または環境に、(え)どのような不安全または有害な状態があって、(お)どのような災害が発生したか」を、項目に沿って分かりやすく具体的に記入してください。

事実を時系列に沿って、第三者が読んでも情景が目に浮かぶように記載することがポイントです。

事業主証明欄

記載内容に間違いがないことの証明として、事業所の名称や所在地、事業主の氏名などを会社に記入してもらいます。被災労働者が派遣労働者の場合は、派遣元の事業主が記入・証明を行います。

様式5号の提出先

作成した様式5号は、治療を受ける労災病院または労災保険指定医療機関の受付窓口に、健康保険証の代わりに提出します。労働基準監督署に直接持っていくのではない点に注意してください。

労災様式5号の提出までの流れ

労災事故が発生してから、様式5号を提出するまでの一般的な流れは以下のとおりです。

1 報告

まず、怪我をした事実を会社の責任者(上司など)に速やかに報告します。労災の発生を会社に知らせ、労災手続きを進めてもらうための第一歩です。

2 通院指示

会社から労災指定医療機関に行くよう指示を受けます。どの病院に行けばよいか確認しましょう。

3 労災様式5号の作成

会社から様式5号の用紙を受け取り、必要事項を記入します。会社の事業主証明も忘れずにもらいます。

4 労災様式5号は被災者を通じて病院に提出

記入済みの様式5号を持って、指定された医療機関を受診し、受付窓口に提出します。

5 労基署の調査

提出された書類は、医療機関から労働基準監督署に送付され、内容の審査が行われます。災害状況について確認が必要な場合は、労基署の担当者から会社や本人に問い合わせが来ることがあります。

6 労災保険給付

審査の結果、労災と認定されると、治療費が労災保険から医療機関へ直接支払われます。

様式5号の質問と回答

労災の様式5号に押印は必要ですか?

法改正により、2020年12月から、原則として労働者本人および事業主の押印は不要となりました。ただし、事業主証明の欄は、署名(記名)が必ず必要です。

指定外の医療機関で受診してしまった場合は?

緊急搬送された病院が労災指定ではなかった場合など、やむを得ない理由で指定外の医療機関を受診した場合、様式5号は使えません。

この場合は、一度治療費の全額を自分で立て替え払いし、後日、様式7号という別の書類を使って労働基準監督署に費用を請求することになります。

労災の様式5号の提出期限はいつまでですか?

労災保険の療養(補償)給付を請求する権利は、療養の費用を支出した日ごとに、その翌日から2年で時効により消滅します。

しかし、様式5号は治療を受ける都度、医療機関に提出する必要があるため、事故が発生したら速やかに手続きを開始することが重要です。手続きを放置すると、時効が完成して給付を受けられなくなる可能性があります。

療養給付以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険には、治療費を補償する療養(補償)給付以外にも、被災労働者の生活を支えるための様々な給付があります。

- 休業(補償)給付

労災による怪我や病気のために仕事を休み、賃金を受けられない場合に、休業4日目から支給されます。

- 療養(補償)給付

本記事で解説している、治療費を補償する給付です。

- 障害(補償)給付

怪我や病気が治癒(症状固定)した後も、身体に一定の後遺障害が残った場合に、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

- 遺族(補償)給付

労働者が労災により死亡した場合に、その遺族の生活を保障するために年金または一時金が支給されます。

- 傷病(補償)給付

療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、その傷病の程度が一定の等級に該当する場合に、休業(補償)給付に代わって支給されます。

労災の様式5号と他の様式の違い

様式7号との違い

様式7号は、労災指定医療機関以外で治療を受け、費用を立て替えた場合に、その費用を現金で還付してもらうための請求書です。様式5号が「現物給付(治療そのものを受ける)」であるのに対し、様式7号は「現金給付(かかった費用を受け取る)」という点で大きく異なります。

様式8号との違い

様式8号(休業補償給付支給請求書)は、休業(補償)給付を請求するための書類です。治療のために仕事を休んだ際の生活費を補償してもらうために使います。治療費のための様式5号とは、目的が全く異なります。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

労災の申請手続き、特に様式5号の作成は、被災された方が適切な補償を受けるための入口となる非常に重要なステップです。

しかし、慣れない書類の作成や会社とのやり取りは、心身ともに大きな負担となり得ます。

「災害の発生状況の書き方がわからない」

「会社が事業主証明に協力してくれない」

「この後の手続きがどうなるのか不安だ」

このようなお悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

<見られている記事>

埼玉県内の労災指定病院をすべて紹介しております。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。