業務中や通勤中の事故で怪我を負い、治療を続けても残念ながら後遺障害が残ってしまった場合、労働者災害補償保険(労災保険)から障害(補償)給付を受けることができます。その申請に必要となるのが「様式第10号」の書類です。

この記事では、様式10号がどのような書類で、いつ、どのように記入し提出するのかを、具体的な項目に触れながら解説します。

労災の様式10号(障害補償給付支給請求書)とは?

労災保険の様式10号は、正式には「障害補償給付支給請求書 兼 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書」といいます。これは、業務災害によって負った傷病が「症状固定(治ゆ)」と診断された後、身体に残った障害に対する補償を請求するための書類です。

症状固定とは、これ以上治療を続けても、その効果が期待できなくなった状態を指します。

なお、通勤災害の場合には「様式第16号の7」を用います。

※参考情報

・様式7号と5号

「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)という、労災保険の給付申請に用いる書式のひとつです。

労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けたるときは、所轄の労働基準監督署長に、これを提出します。

ちなみに、業務に起因して負傷した従業員が労災病院又は労災指定医療機関を受診する場合に使用する書類は、様式5号です。

様式10号を提出するタイミングと提出先

様式10号は、傷病が症状固定と診断され、後遺障害が残った場合に提出します。提出先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長です。

申請にあたっては、様式10号の請求書に加えて、後遺障害の部位や状態について医師または歯科医師に記入してもらった「診断書」を必ず添付する必要があります。

様式10号をはじめとする労災保険の各種請求書は、最寄りの労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。

様式10号は、このページからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

障害給付とは

傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。

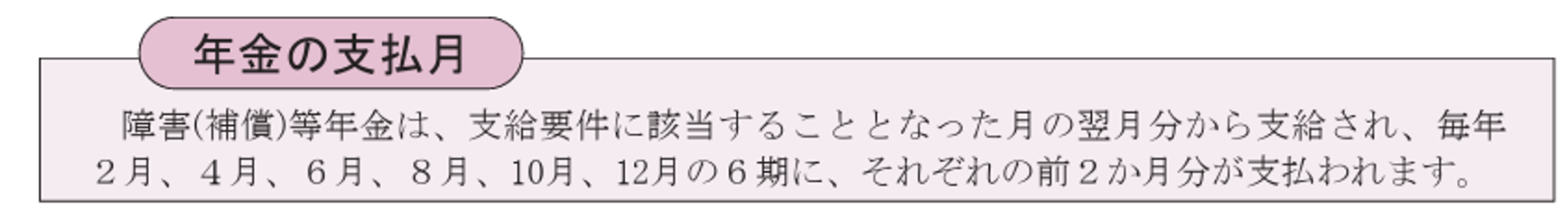

障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。

| ・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金 ・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 |

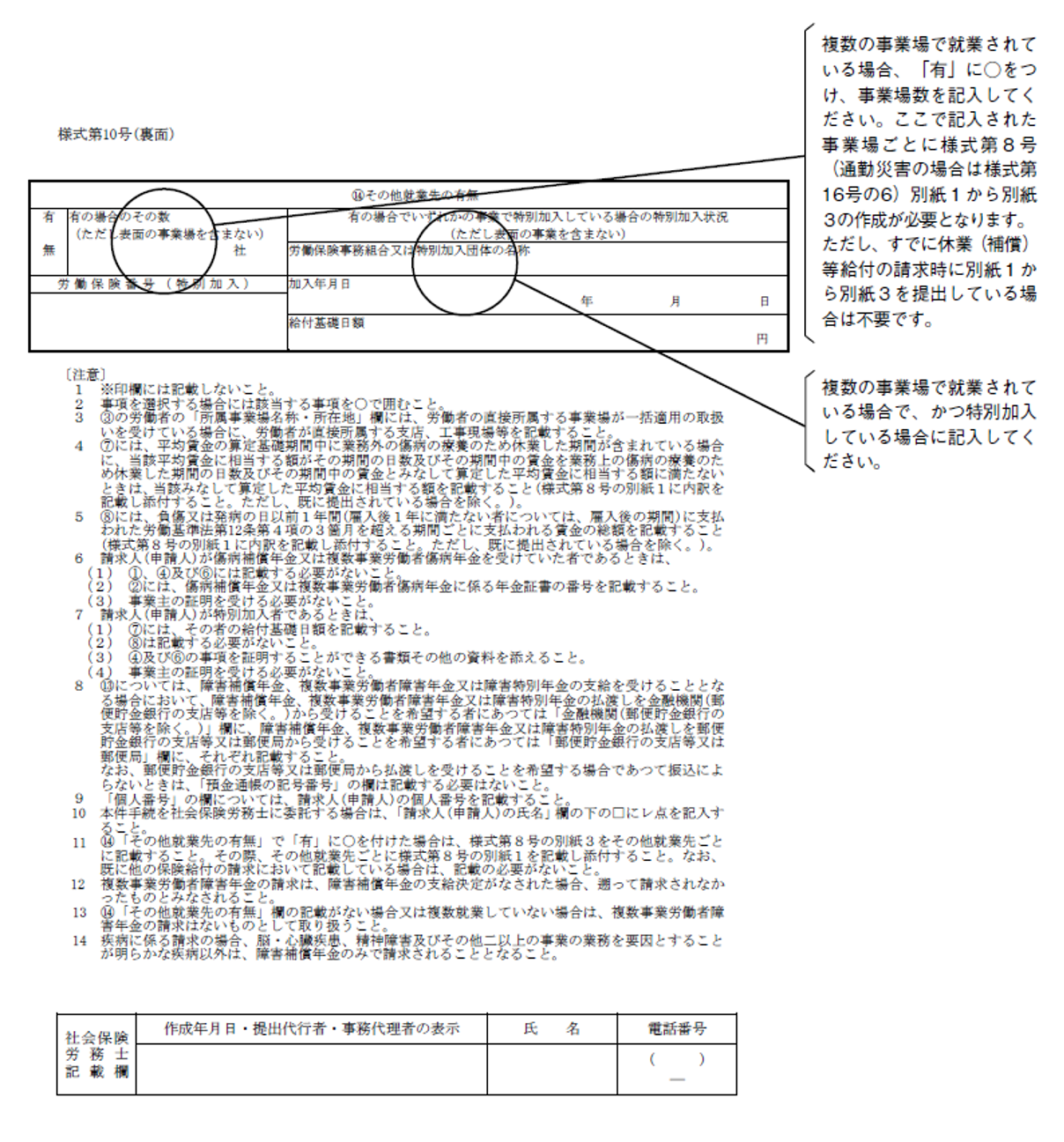

後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。

■提出にあたって必要な添付書類

・必要に応じて、レントゲン、MRIなどの画像

・同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合は、支給額を証明することのできる書類

■時効について

傷病が治った日の翌日から5年

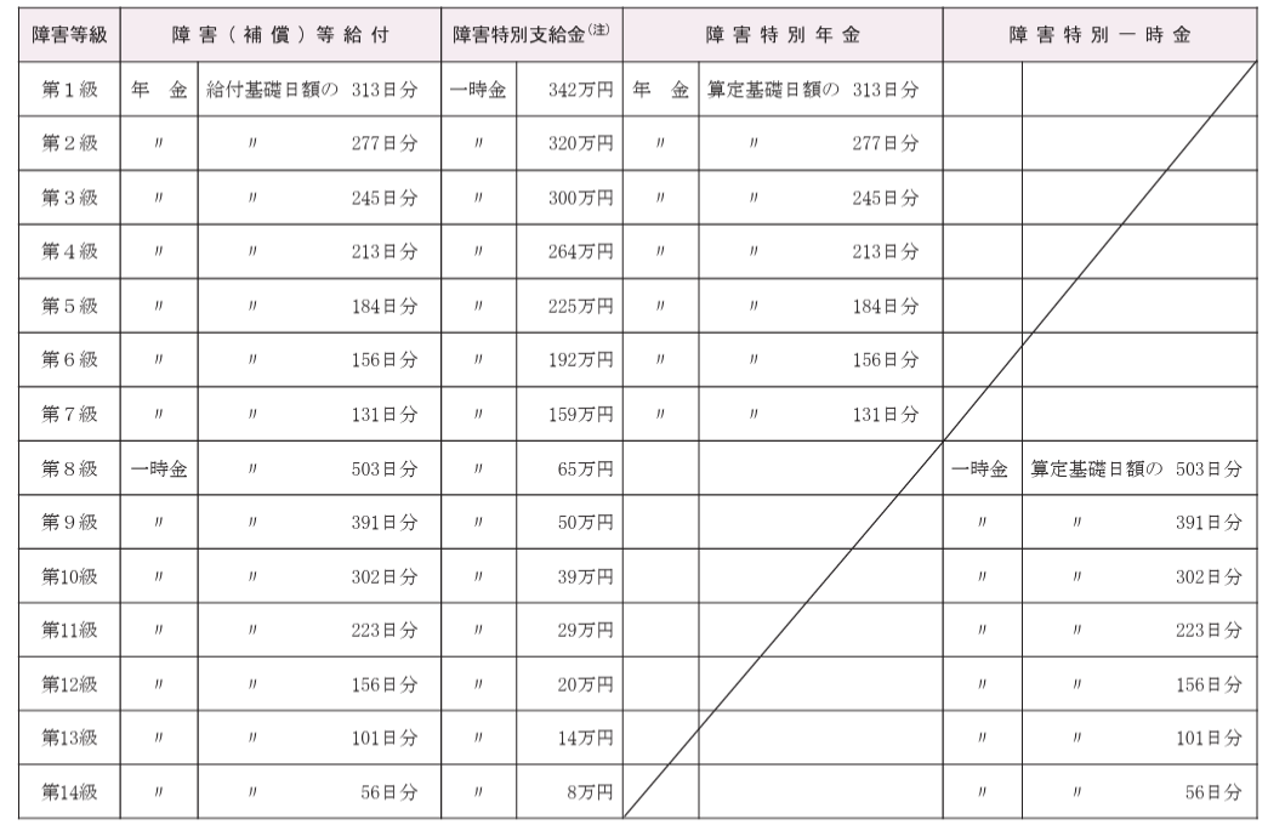

労災の様式10号の記入方法について

記入方法が分からない場合、どうするのでしょうか?

正直、管轄の労働基準監督署に聞くのが一番正確で早いです。

最寄りの労働基準監督署はこちらで検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

一応、記入例をあげます。

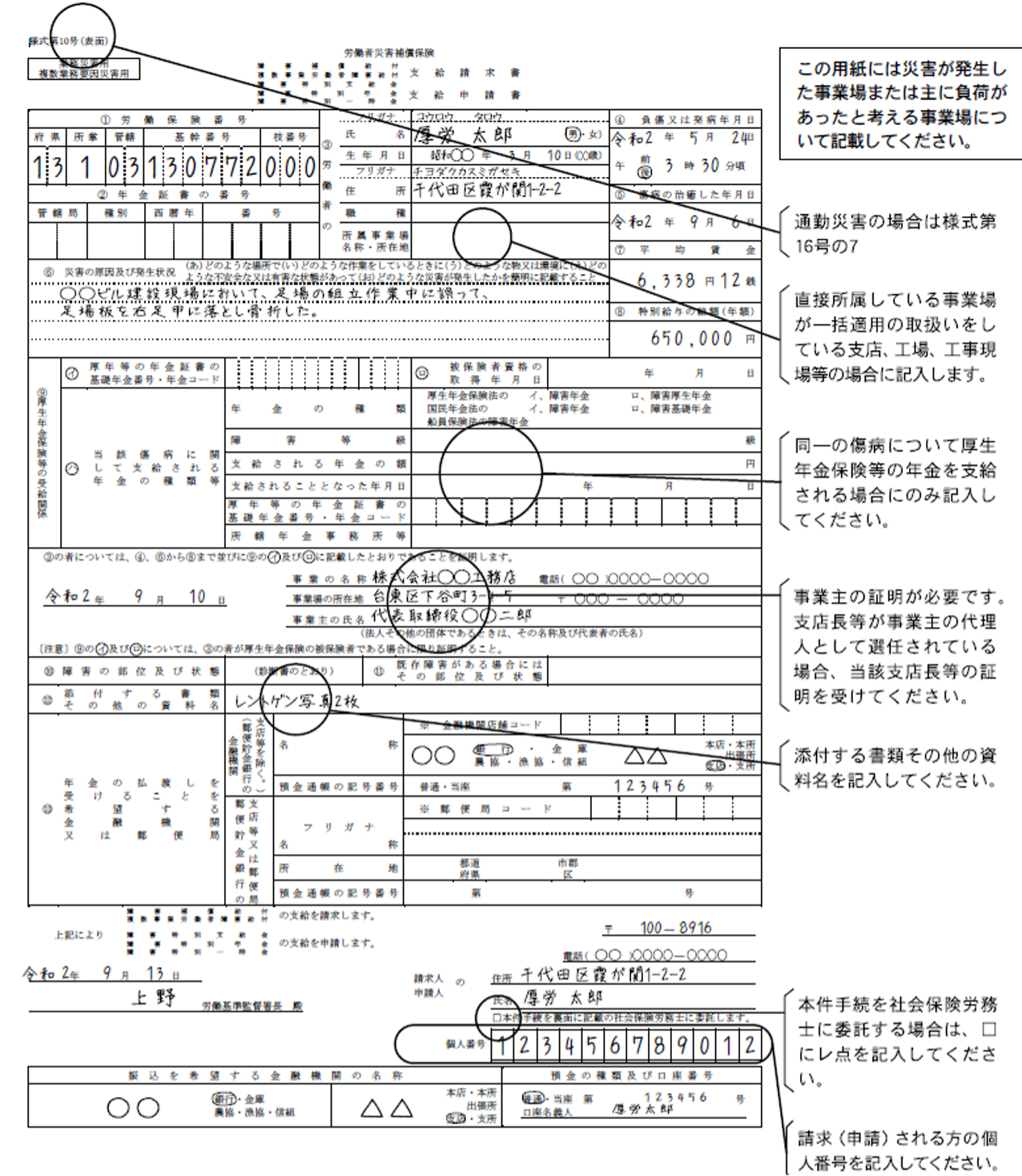

裏

様式10号の記入ミスが招く主なリスク

様式10号は、後遺障害が残った被災労働者ご自身が、その後の生活に関わる重要な給付を請求するための書類です。しかし、ご自身で記入する項目が多く、特に添付する診断書の内容が非常に重要となるため、些細なミスが原因で適正な給付を受けられなくなるケースが少なくありません。ここでは、様式10号の申請における主なリスクについて解説します。

1.支給の遅延・返戻(差し戻し)

最も多いリスクが、労働基準監督署からの「返戻」、つまり書類の差し戻しです。記載内容の不備、矛盾、添付書類の不足などがあると、審査が中断し、内容の確認や修正を求められます。これにより、立替えた医療費の支給が数週間から数か月単位で遅れてしまう可能性があります。

2.障害等級の不適切な認定・不支給

様式10号の申請で最も重大なリスクです。添付する後遺障害診断書の記載内容が、労災保険の認定基準に照らして不十分であったり、症状の実態を正確に反映していなかったりすると、本来よりも低い障害等級で認定されたり、最悪の場合「非該当」と判断されたりする恐れがあります。これにより、生涯にわたって受け取る給付額が大幅に減る、あるいはゼロになる可能性があります。

3.書式の取り違えで受理トラブル

労災には「業務災害」と「通勤災害」があり、使用する様式も厳密に異なります。業務災害の場合は「様式第10号」ですが、通勤災害の場合は「様式第16号の7」を使用します。この区分を誤って提出すると、そもそも申請が受理されず、正しい書式での再提出を求められ、大幅な時間のロスにつながります。

4.他の年金受給に関する申告不備

同じ傷病を理由として障害厚生年金など他の公的年金を受給している場合、その旨を申告する必要があります。この申告に漏れや誤りがあると、給付額の調整が正しく行われず、後に過払い分の返還を求められるなどのトラブルに発展するリスクがあります。

5.振込口座・本人情報の誤記で支給振込が遅延

書類審査が無事に完了し、支給が決定しても、請求者(被災労働者)本人の氏名や住所、振込先に指定した金融機関の口座情報に誤りがあると、支給決定後の振込手続きができません。確認のために再度連絡が来ることになり、現金を受け取るまでの時間がさらに遅れてしまいます。

6.労災(業務上/通勤)認定や因果関係の判断に伴う長期化

請求書内の「災害の原因及び発生状況」の記載が不十分であったり、診断書の内容から災害と障害との因果関係が不明瞭であったりすると、労働基準監督署が「その障害が本当に業務(または通勤)によるものか」を判断できません。結果として、追加資料の提出を求められたり、会社への聞き取り調査が行われたりして、手続き全体が長期化する恐れがあります。

弁護士による未然防止を徹底し、返戻・再提出の可能性を最小化しましょう

これらのリスクは、申請前に専門家がチェックすることで、その多くを防ぐことが可能です。私たち弁護士は、記載内容の正確性、適切な書式の選択、必要書類の確認、そして災害状況の法的に的確な説明などをサポートします。これにより、返戻や再提出の可能性を最小限に抑え、被災された方が一日でも早く適切な給付を受けられるようお手伝いします。

様式10号の記載の注意点

基本的には、上の記入例に書かれてある通りですが、いくつか解説します。

・労働者について

ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。

職種は作業内容がわかるように、できるだけ詳細に具体的に記入します。

- 労働保険番号: 会社ごとに割り振られた14桁の番号です。不明な場合は会社に確認しましょう。

- 負傷又は発病年月日: 災害が発生した日を正確に記入します。

- 傷病の治癒した年月日: 医師が診断書に記入した「治ゆ年月日」と一致させます。

- 災害の原因及び発生状況: 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、災害の状況が具体的にわかるように詳しく記入します。過去に提出した休業補償などの請求書があれば、その内容と同じで構いません。

- 平均賃金・特別給与の総額: 休業(補償)給付を受けていた場合は、その際に計算された金額を記入します。

- 厚生年金保険等の受給関係: 同じ傷病で障害厚生年金など他の公的年金を受給している場合に記入します。 この場合、労災からの給付額が調整されることがあります。

・振込先

銀行等に振込みを希望する場合は、請求人本人の口座番号を記入してください。

●ゆうちょ銀行口座(記号・番号)を指定する場合、通常記号は5桁、番号は8桁となっていますが、番号が8桁未満の場合は、頭に0を加えて8桁としてください。

(例) 番号が1234561の場合、01234561となります。

・事業主証明欄

記載内容に間違いがないことの証明として、事業名や事業場の所在地・事業主の氏名などを記入します。被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。

下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。

様式10号の提出先

所轄の労働基準監督署長に提出します。

5号と違うので注意してください。

5号は、治療を受ける労災病院や薬局などの医療機関に提出します。

そうすることで、病院から労働局に申請が行われて、治療費が支払われます。

障害給付請求以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険で受けることができる主な給付の種類としては以下のものがあります。

①休業(補償)給付

労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。

なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。

② 療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

③ 障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。

④ 遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。

⑤ 傷病(補償)給付

労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が支給されます。

休業給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、後遺障害に関しての労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

特に、後遺障害が残った場合は、会社に安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求をすることもできます。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症(後遺障害)簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずは、埼玉で地域ナンバーワンのグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。