労災によるケガや病気の治療が長引き、療養開始から1年6か月を過ぎても治ゆ(症状固定)に至らない…そのような重い状態で療養を続ける被災労働者の生活を支えるのが「傷病(補償)年金」です。

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によっておこなわれますので、請求手続きはありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。

この記事は、「傷病の状態等に関する届」について弁護士が解説します。

傷病(補償)年金が支給されるための2つの要件

傷病(補償)年金は、以下の2つの条件を両方満たしている場合に支給の対象となります。

・業務災害または通勤災害による傷病の療養開始後、1年6か月を経過した時点で、その傷病が治ゆ(症状固定)していないこと。

・その傷病による障害の程度が、定められた傷病等級表の第1級から第3級に該当すること。

これら2つの要件を満たすと、労働基準監督署長の職権による決定をもって、それまで支給されていた休業(補償)給付が停止され、傷病(補償)年金の支給に切り替わります。

傷病等級表(労働者災害補償保険法施行規則 別表第二)

| 傷病等級 | 給付の内容 | 障害の状態 | |

| 第1級 | 当該障害の状態が継続している期間1年につき 給付基礎日額の313日分 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの |

| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に介護を要するもの | ||

| (3) | 両眼が失明しているもの | ||

| (4) | そしゃく及び言語の機能を廃しているもの | ||

| (5) | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||

| (6) | 両上肢の用を全廃しているもの | ||

| (7) | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||

| (8) | 両下肢の用を全廃しているもの両下肢の用を全廃しているもの | ||

| (9) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | ||

| 第2級 | 同 277日分 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの |

| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し随時介護を要するもの | ||

| (3) | 両眼の視力が0.02以下になっているもの | ||

| (4) | 両上肢を腕関節以上で失ったもの | ||

| (5) | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||

| (6) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | ||

| 第3級 | 同 245日分 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの |

| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | ||

| (3) | 一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になっているもの | ||

| (4) | そしゃく又は言語の機能を廃しているもの | ||

| (5) | 両手の手指の全部を失ったもの | ||

| (6) | 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | ||

手続きの流れ:「傷病の状態等に関する届」の提出

療養開始から1年6か月が経過しても傷病が治っていない場合、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)という書類が送付され、提出を求められます。

この届を1か月以内に記入し、所轄の労働基準監督署長へ提出する必要があります。監督署は、この届の内容(特に医師の診断内容)を基に、年金の支給要件を満たしているかを判断します。

傷病年金の支給額

療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

| 傷病等級 | 給付額 (年金) | 傷病特別支給金 (一時金) | 傷病特別年金 (年金) |

| 第1級 | 給付基礎日額の 313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の 313日分 |

| 第2級 | 給付基礎日額の 277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の 277日分 |

| 第3級 | 給付基礎日額の 245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の 245日分 |

注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、社会復帰促進等事業から支給される

| 算定基礎日額 | |

| 算定基礎日額= | (算定基礎年額)÷365 |

| 算定基礎年額= | 被災日以前1年間に受けた特別給与(ボーナス等)の額 |

| ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。 | |

年金の支払時期

傷病(補償)年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月の6期に前2月分が支払われます。

休業(補償)給付との関係

傷病(補償)年金の支給決定により、休業(補償)給付は支給されなくなります。

年金との支給調整について

同一の事由により労災保険から年金が支給されるときは、労災保険の年金に次表の率を乗じた金額に減額されます。

| 労災\社会保険 | 障害厚生年金のみ | 障害基礎年金のみ | 障害厚生年金と障害基礎年金 |

| 傷病(補償)年金 | 0.86 | 0.88 | 0.73 |

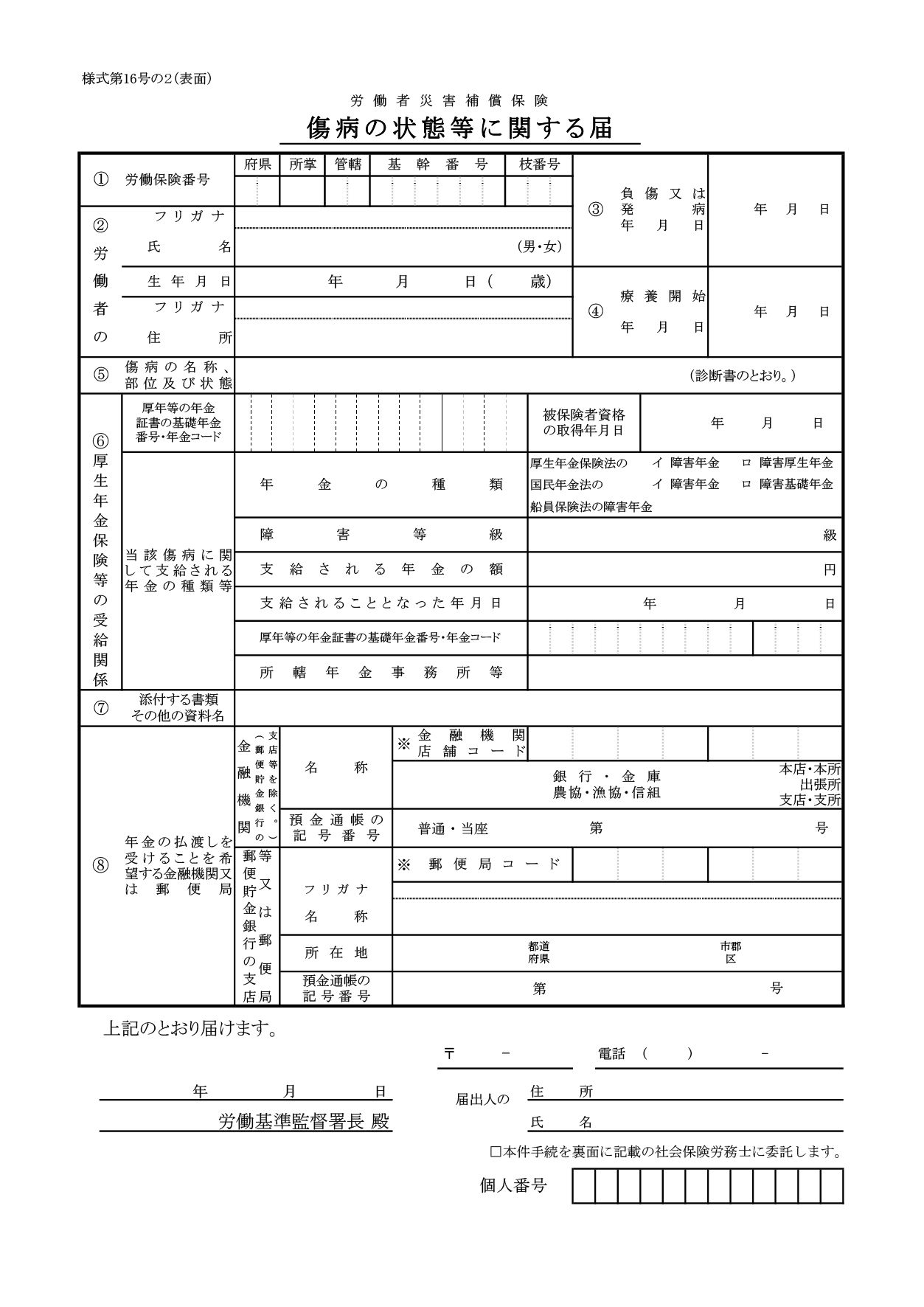

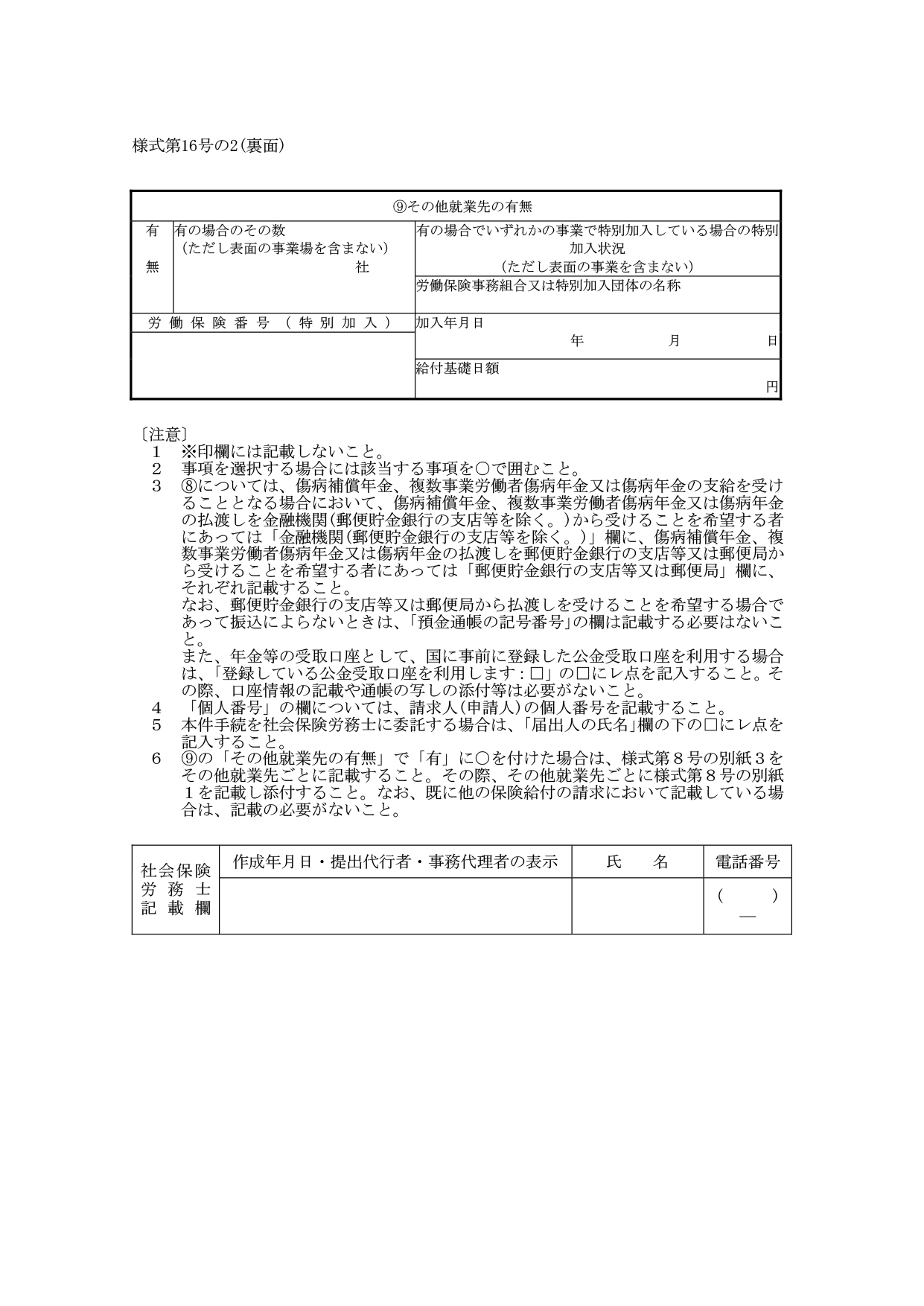

労災の様式第16号の2の書式について

記入方法が分からない場合、どうするのでしょうか?

正直、管轄の労働基準監督署に聞くのが一番正確で早いです。

最寄りの労働基準監督署はこちらで検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

一応、書式例をあげます。

・自署による署名の場合には、押印は不要

労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険には、被災状況に応じて様々な給付があります。

- 療養(補償)給付 労災によるケガや病気の治療を、原則無料で受けられる給付です 。

- 休業(補償)給付 療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合に、休業4日目から支給されます 。

- 障害(補償)給付 ケガや病気が治癒(症状固定)した後に障害が残った場合に、その等級に応じて年金または一時金が支給されます 。

- 傷病(補償)年金 療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給されます 。

- 介護(補償)給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の障害の状態で介護を受けている場合に支給されます。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

なお、場合によっては、会社に安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求をすることもできます。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症(後遺障害)簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずは、埼玉で地域ナンバーワンのグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。