平日は会社員として勤めながら、週末や夜の時間を使い、弛まぬ努力で大きな資産を築き上げた故人様。そのご遺志と努力の結晶を前に、ご遺族の皆様は、深い悲しみとともに、「この複雑な資産を、私たちはどうすればいいのだろう…」という大きな戸惑いを感じていらっしゃることと存じます。

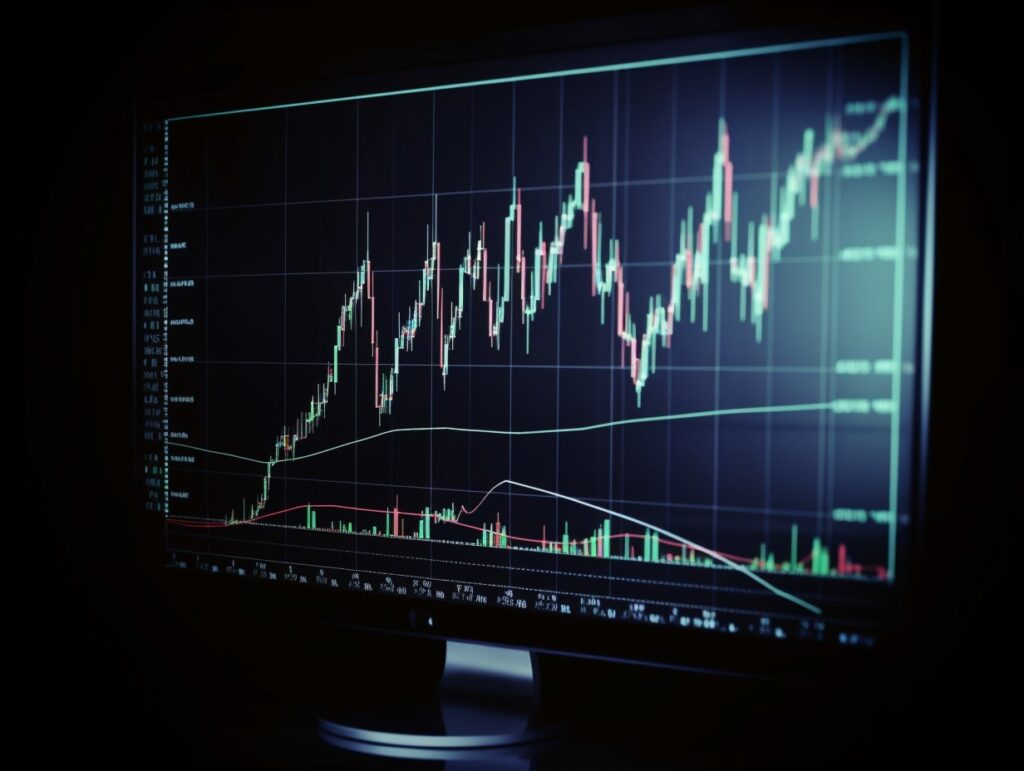

株式、投資信託、FX、暗号資産…。故人様が情熱を注いだ世界は、ご家族にとっては未知の領域かもしれません。一般的な預貯金や不動産の相続とは全く異なる、週末投資家ならではの相続には、特有の難しさがあります。

弁護士として多くの相続に携わる中で、ご遺族が途方に暮れてしまうケースを何度も見てきました。本コラムでは、残されたご家族が故人の大切な資産を円満に、そして確実に受け継ぐために、まず直面する壁について解説します。

壁その1:資産の全体像が見えない「ブラックボックスの壁」

おそらく、今ご遺族が最初に直面しているのがこの壁です。

「父は、どこの証券会社と取引していたんだろう?」

「パソコンの中を見ても、どのサイトで取引していたのかさっぱり分からない…」

週末投資家だった方は、効率を重視してネット証券を中心に複数の口座を使い分けていることがほとんどです。しかし、IDやパスワードはもちろん、どの金融機関に口座があるかさえ、ご家族に詳しく伝えていないケースが非常に多いのが実情です。

- 何があるか分からない: 郵便で届く取引残高報告書などがなければ、資産の存在に気づくことさえ難しいかもしれません。

- ログインできない: たとえ口座の存在が分かっても、ログイン情報がなければ中身を確認できず、手続きを進められません。

- 特殊な資産の見落とし: 株式だけでなく、FXや暗号資産(仮想通貨)などは、取引所からの定期的な郵便物がないことも多く、特に見落としやすい資産です。

資産の全容を解明するのは、ご遺族にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。

壁その2:価値が常に動く「時価変動の壁」

第二の壁は、金融資産特有の価格変動です。預貯金と違い、株式や投資信託の価値は日々刻々と変動します。これが、相続手続きを複雑にする一因となります。

- 「いつの価格で分ける?」という問題: 遺産分割の話し合いをする際、基準となるのは「分割する時点の時価」です。しかし、話し合いが長引けば、その間に株価が大きく変動し、「私がもらう株だけ値下がりして不公平だ」といった新たなトラブルの火種になりかねません。

- 手続き中の暴落リスク: 相続手続きには数ヶ月かかることもあります。その間にマーケットが急変し、故人が大切に育ててきた資産の価値が大幅に目減りしてしまうリスクと、ご遺族は常に向き合うことになります。

壁その3:専門的すぎて触れない「金融商品の壁」

故人がもし、信用取引やFX、オプション取引といった専門的な金融商品を扱っていた場合、この壁はさらに高くなります。

- プラスの資産とは限らない: 例えば、信用取引で「買い」のポジションが残っていた場合、株価が下がれば損失が膨らみ、追加の資金(追証)を請求される可能性すらあります。

- どう決済すればいいか分からない: これらの商品は、刻一刻と状況が変わるため、専門知識のないご遺族が適切なタイミングで決済(取引を終了させること)するのは、極めて困難です。下手に動かせば、かえって損失を拡大させてしまう恐れもあります。

故人の遺したものが、単純なプラスの財産ではなく、リスクを伴う「ポジション」であった場合、ご遺族は非常に難しい判断を迫られることになります。

3つの壁を乗り越えるための「最初の一歩」

では、これらの壁を乗り越え、故人の大切な資産をきちんと受け継ぐために、何から始めればよいのでしょうか。

ステップ1:まずは「手がかり」を探す

慌てずに、故人の身の回りから資産の断片を探し出すことから始めます。

- 書斎や机周り: 証券会社から届いた郵便物(取引残高報告書など)が最も確実な手がかりです。

- パソコンやスマートフォン: ブラウザのお気に入りや、メールの受信履歴に、取引していた金融機関の名前が残っている可能性があります。

- 手帳やメモ: 口座情報やパスワードをメモしているかもしれません。

見つかった金融機関には、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を揃えて問い合わせ、「残高証明書」を発行してもらいましょう。こ

れを全ての金融機関で行うことで、初めて資産の全体像が明らかになります。

ステップ2:「遺言書」の有無を確認する

資産の調査と並行して、必ず「遺言書」がないか探してください。遺言書があれば、原則としてその内容に従って資産を分けることになります。もし遺言書がなければ、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行い、誰がどの資産をどのように相続するかを決めなければなりません。

ステップ3:決して一人で抱え込まず、専門家に相談する

ここまでお読みいただいて、「自分たちだけではとても無理そうだ…」と感じられたかもしれません。

週末投資家の相続は、法律の知識(相続法)だけでなく、金融商品の知識、そして税金の知識(相続税)が複雑に絡み合う、専門性の高い分野です。

ご遺族だけで進めようとすると、

- 資産の見落としや手続きのミスが起こりやすい

- 分け方をめぐって感情的な対立に発展しやすい

- 相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わなくなる

といったリスクがあります。

少しでも不安を感じたら、できるだけ早い段階で、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。金融機関とのやり取りから、遺産分割協議の進め方、税理士との連携まで、皆様が安心して手続きを終えられるよう、道筋を照らすお手伝いをさせていただきます。

遺言書の種類と捜索方法

遺言書の捜索方法、および発見した場合に相続人が遵守すべき法的手続について、法律上の観点から詳述します。

遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に大別され、それぞれ捜索方法が異なります。

(1)自筆証書遺言の捜索

自筆証書遺言とは、被相続人本人が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言書です。その保管場所は多岐にわたるため、網羅的な捜索が求められます。

- 物理的捜索:

被相続人の自宅内における金庫、仏壇、机の引き出し、書斎の本棚など、生前に重要書類を保管していた蓋然性が高い場所を精査します。また、金融機関の貸金庫に保管されている可能性も考慮し、貸金庫契約の有無を確認する必要があります。 - 関係者への照会:

被相続人が生前、懇意にしていた弁護士、司法書士、税理士、あるいは信託銀行等の専門家に遺言書の作成・保管を依頼している場合があります。これらの専門家に対し、相続人としての立場から照会を行います。 - 法務局への照会(遺言書保管制度):

2020年7月10日より施行された「法務局における遺言書保管制度」を被相続人が利用していた可能性があります。この制度に基づき保管された自筆証書遺言の有無は、相続人が全国いずれかの法務局(遺言書保管所)において「遺言書情報証明書」の交付を請求することにより確認が可能です。請求には、被相続人の死亡及び相続関係を証する戸籍謄本等、ならびに請求者の本人確認書類が必要となります。

(2)公正証書遺言の捜索

公正証書遺言とは、公証人の面前で被相続人が遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記して作成される遺言書です。原本が公証役場に厳重に保管されるため、極めて証明力が高く、捜索も比較的容易です。

- 日本公証人連合会への照会:

被相続人が公正証書遺言を作成していた場合、その情報は日本公証人連合会のデータベースに登録されています。相続人は、最寄りの公証役場に出向き、被相続人の死亡の事実及び自身が相続人であることを証する戸籍謄本等と本人確認書類を提示することで、全国の公証役場で作成された遺言書の有無を検索・照会することが可能です。

このシステムでは、日本全国どこの公証役場で作成されたものであっても検索できます。

遺産分割の前に知るべき法律の基本

感情的な話し合いになる前に、まずは法律上のルールを正確に理解することが重要です。これが話し合いの共通の土台となります。

法定相続人と法定相続分

遺言がない場合、民法で相続人とその取り分(法定相続分)が定められています。例えば、父が亡くなり、母と子が二人のご家庭では以下のようになります。

- 母(配偶者):1/2

- 長男(子):1/4

- 妹(子):1/4

これが遺産分割の基本的な割合です。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、この割合と異なる分割も可能です。

遺産の範囲

分割の対象となるのは、基本的には、プラスの財産(不動産、預貯金)の評価額から借金総額(ローン)を差し引いた金額を分け合うことになります。

相続人間の公平を図る「特別受益」と「寄与分」

法定相続分通りに分けることが不公平になる場合に、それを調整する制度があります。

- 特別受益: 相続人の誰かが、生前に家を建てる資金援助、事業資金の提供、高額な学費の負担など特別な援助を受けていた場合、その分を遺産に加算して計算し直すことで公平を図ります。援助額が相続分を超える場合は「超過特別受益」として、その相続人の相続分はゼロになることもあります。

- 寄与分: 相続人の誰かが、親の事業を無給で手伝うなど、財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を受け取ることが認められる場合があります。

これらの主張には客観的な証拠が必要で、争いの原因になりやすい点です。

相続税の申告と納税

遺産分割が終わっても、それで全てが完了するわけではありません。一定の基準を満たす場合は、相続税の申告をしなくてはなりません。

相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内に現金で一括納付が原則です。

相続税の基本的な計算方法

基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(3人)= 4,800万円

例えば・・・

課税遺産総額 純資産4億3,000万円 – 基礎控除4,800万円 = 3億8,200万円

※単純計算です。条件によって、控除は異なります。

■配偶者の税額軽減 配偶者は、法定相続分(1億6,000万円以内)または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が軽減されます。

■小規模宅地等の特例 自宅について、330㎡まで80%評価減の特例が適用される可能性があります。

詳細な計算は省きますが、5000万円前後の相続税がかかる可能性があります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。