バイク事故に遭い、保険会社の慰謝料提示額に疑問を感じていませんか?後遺障害等級別の慰謝料相場、死亡事故の賠償金、バイク特有の過失割合(すり抜け等)を弁護士が解説し、あなたが受け取るべき正当な金額を解説します。

はじめに:予期せぬ事故に遭われた方へ

この度は、バイク事故に遭われ、大変な思いをされているかと思います。もし、あなたご自身が怪我をされたのであれば、体の痛みと先の見えない治療に、心身ともに疲弊されていることでしょう。

もし、大切なご家族が被害に遭われたのであれば、そのお苦しみは計り知れません。

バイク事故は、四輪車の事故と比べると、格段に、重傷率や死亡率が高いという統計がでています。もし、後遺障害が残ったり、ご家族が死亡事故に遭われてしまったら、本記事をしっかりと見て、早めに弁護士にご相談ください。

バイク事故の過失割合について

自動車とバイクの事故で、損害賠償交渉の最大の争点となるのが「過失割合」です。これは事故の責任がどちらに、どの程度あるかを数字で示したもので、最終的に受け取れる賠償金の額を大きく左右します。

特にバイク事故では、その機動性の高さや車体の小ささといった特性を逆手に取られ、保険会社から不利な過失割合を提示されるケースが少なくありません。事故のパターンごとに定められた基本的な過失割合を正しく理解することが、ご自身の正当な権利を守る第一歩です。

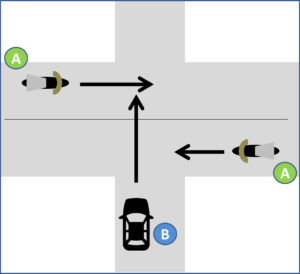

車×バイクで、単車が優先道路の場合

単車が優先道路を走行している場合です。

優先道路とは、道路標識で優先道路として指定されているか、道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられてる道路をいいます。

優先道路といっても、その態様は様々で、幹線道路もあれば幅がおなじ道路もあるので、分析には注意が必要です。

基本過失割合

A10 : B90

■修正要素■

1.以下の事情がある場合は、Aの過失を数字の分増やす

Aの著しい過失 +10 Bの明らかな先入 +10

2.以下の事情がある場合は、Aの過失を減らす

Bの著しい過失 -5

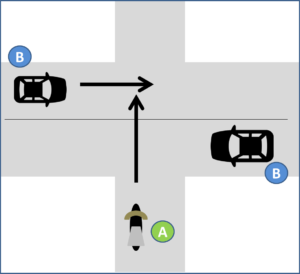

車×バイクで、車が優先道路の場合

車が優先道路を走行している場合です。

基本過失割合

A70 : B30

■修正要素■

1.以下の事情がある場合は、Aの過失を数字の分増やす

Aの著しい過失 +10

2.以下の事情がある場合は、Aの過失を減らす

Bの著しい過失 -10 Aの明らかな先入 -20

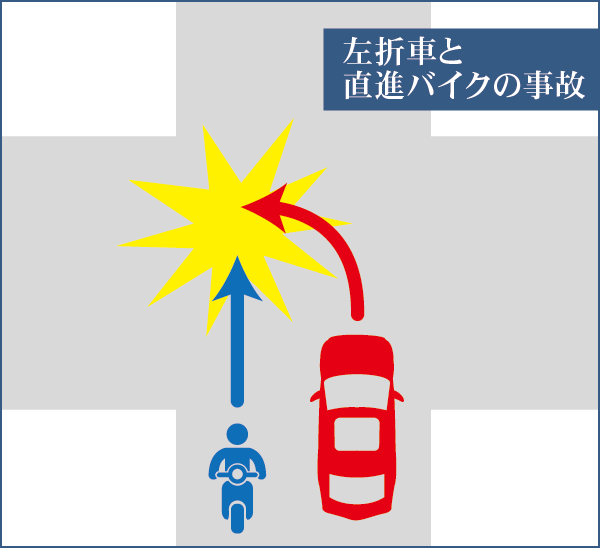

■左折車と直進バイクの事故

基本過失割合

| バイク | 自動車 |

|---|---|

| 20 | 80 |

いわゆる巻き込み事故の基本過失割合は「20(バイク)対80(自動車)」です。

また、上記と同じように、交通事故の状況によっては修正がなされます。

・バイク側に著しい前方不注意や時速15km以上の速度違反があった場合は10%

・時速30km以上の速度違反があった場合は20%がバイク側に加算されます。

他方、自動車側が大回りで左折した、方向指示の合図をしなかった、急ハンドルで左折した等の事情があれば10%が自動車側に加算されます。

被害者が受け取るべき慰謝料の「正当な相場(弁護士基準)」

慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

1.通院慰謝料

まず、通院慰謝料は、事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償です。治療期間を基に算定され、弁護士基準では以下の表が目安となります。後遺障害慰謝料とは別で請求できます。

骨折など、むちうちより重い怪我の場合は、より高額な慰謝料基準が適用されます。

- 通院期間6ヶ月の場合:基準額 約116万円

- 通院期間1年の場合:基準額 約154万円

※上記は通院のみの場合の目安です。入院期間があればさらに増額されます。

●表の見方

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。

・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。

・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。

2.後遺障害慰謝料

バイク事故による負傷で治療を続けても完治せず、身体に痛みや機能障害などが残ってしまった(後遺障害)場合の精神的苦痛に対する賠償もあります。です。後遺障害の程度に応じて1級〜14級の等級が認定され、等級ごとに慰謝料の相場が決まっています。

※下記はあくまで目安です。任意保険会社の提示額は、これよりも大幅に低いことがほとんどです。

| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|

| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |

| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |

| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |

| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |

| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |

| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |

| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |

| 第8級 | 830万円 | 45/100 |

| 第9級 | 690万円 | 35/100 |

| 第10級 | 550万円 | 27/100 |

| 第11級 | 420万円 | 20/100 |

| 第12級 | 290万円 | 14/100 |

| 第13級 | 180万円 | 9/100 |

| 第14級 | 110万円 | 5/100 |

3.死亡慰謝料

死亡慰謝料は、ご家族が亡くなられた場合の死亡事故において、故人本人とご遺族の精神的苦痛に対する賠償です。故人の家庭内での立場により、相場が異なります。

- 一家の支柱であった場合:2,800万円

- 母親、配偶者の場合:2,500万円

- その他(独身者、子ども等):2,000万円~2,200万円

【実例】弁護士介入で賠償金はどう変わるのか?

私たちが実際に解決した事例を少しだけご紹介します。

- 事例1:右直事故で鎖骨骨折、後遺障害12級認定(30代男性)

- 当初の保険会社提示額: 350万円(後遺障害慰謝料含む)

- 弁護士の主張: 過失割合(相手主張20%)を0%に修正。後遺障害慰謝料・逸失利益を弁護士基準で再計算。

- 最終的な獲得額: 800万円

- 事例2:死亡事故(30代男性・一家の支柱)

- 当初の保険会社提示額: 3,500万円(慰謝料・逸失利益の合計)

- 弁護士の主張: 慰謝料を弁護士基準の2,800万円で請求。逸失利益の計算における基礎収入と生活費控除率を見直し、正当な金額を再計算。

- 最終的な獲得額: 4,700万円

後遺障害と死亡の逸失利益の算定について

逸失利益とは、被害者が生存していれば将来にわたって得られたであろう収入から、被害者本人の生活費を控除した金額です。これは被害者の稼働能力の喪失による経済的損失を補償するものです。後遺障害や死亡事故があった場合に請求出来ます。

算定方法

逸失利益は以下の計算式により算定されます:

基礎収入額 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

※死亡事故の場合は、平均余命までの対応ライプニッツ係数

基礎収入額の認定

基礎収入額は、被害者の職業・年齢・学歴等により以下のように認定されます。

・給与所得者

原則として事故前年の源泉徴収票記載の支払金額(税込総支給額)を基礎とします。ただし、昇進・昇格の蓋然性が認められる場合は、将来の収入増加も考慮されます。

・事業所得者

確定申告書記載の所得金額を基礎とします。ただし、申告所得額が実収入を適切に反映していない場合は、帳簿、契約書等の客観的資料により実収入の立証が可能です。

・家事従事者

賃金構造基本統計調査(賃金センサス)による女性労働者の平均賃金を基礎収入とします。有職の家事従事者については、実収入と平均賃金のいずれか高い方を採用します。

・学生・幼児

賃金構造基本統計調査による男女別全年齢平均賃金を基礎とします。

・無職者

労働能力・労働意欲があり、就職の蓋然性が認められる場合は、賃金構造基本統計調査による平均賃金を基礎とします。

・年金受給者

受給していた年金額を基礎収入に含めることができます。ただし、年金の性質により取り扱いが異なる場合があります。

生活費控除率

死亡逸失利益については、生活費控除がされます。生活費控除率は、被害者の家族構成における地位により以下の割合が適用されます:

- 一家の支柱で被扶養者1人の場合:40%

- 一家の支柱で被扶養者2人以上の場合:30%

- 女性(主婦、独身女性等):30%

- 男性(独身、幼児等):50%

生活費控除率は、調整機能的な役割を担っていると言われており、一家の支柱の生活非行より都賀低いのは、残された遺族の生活保障の観点からです。

年金生活者の場合、生活費控除率を通常より高くすることが多く、50%~60%という裁判例が多くあります。

就労可能年数

就労可能年数は原則として67歳までとされています。ただし、職種の特殊性や個別事情により67歳を超える就労可能性が認められる場合は、それを考慮した算定が行われます。

※死亡事故の場合は、平均余命まで

中間利息控除(ライプニッツ係数)

将来にわたって得られるはずであった収入を現時点で一括して受領することによる利益を控除するため、ライプニッツ係数を用いて中間利息控除を行います。現行法定利率3%に基づく係数が適用されます。

詳しく知りたい方は、ライプニッツ係数をご覧ください。

シュミレーション

15歳の男性が死亡したとしたら、

・全労働者平均賃金 5,545,020円(令和4年)

・生活費控除 1-0.5=0.5

・ライプニッツ係数 67歳まで52年 26.16623999

18歳まで3年 2.82861135

26.16623999―2.82861135=23.337

■計算

5,545,020円×0.5×23.337=64,702,065円

バイク事故の賠償問題、弁護士にしかできないこと

なぜ、これほどの違いが生まれるのでしょうか。それは、弁護士に依頼することで、正当な相場で保険会社と交渉ができるからです。

- 「弁護士基準」での請求: 慰謝料、逸失利益など全ての項目を、最も高額な裁判所基準で請求します。

- 専門的な過失割合の交渉: 刑事記録(実況見分調書・供述調書など)や過去の裁判例を分析し、被害者に有利な証拠を基に、保険会社と交渉。

- 後遺障害の適正な等級獲得サポート:被害者の症状に見合った後遺障害等級が認定されるよう、医学的知見からもサポートします。

- 精神的・時間的負担の全代理: 保険会社との全てのやり取りを弁護士が引き受けます。被害者は治療に専念できます。

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、事故に遭った際に、ご自身の弁護士費用をカバーする保険です。

ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯しています。最近は、保険会社も弁護士特約を推奨しており、自動付帯しているプランも増えてきています。

被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。

弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。弁護士費用特約で、自己負担一切なしのケースも多々あります。例えば、むちうち、物損事故で、費用が300万円を超えることはまず考えられません。

死亡、骨折や重傷の場合は、300万円を超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。

なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。

※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。

弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。

弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。

まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。

ご相談 ご質問

バイク事故で重傷事故・死亡事故が起きた場合の損害賠償請求は、過失等で複雑な法的問題を含んでおり、適切な知識と経験が必要です。また、保険会社との交渉において適正な賠償額を獲得するためには、早期の段階から弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

まずは、一度お気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。